台灣的美,每個面向都令人感動。

您的孩子有多久沒有到海邊吹吹風了?生長在海島,是否能與海洋共處。

今夏與婆娑之洋相遇,用細膩觀察與守護的心,拿起相機、勇氣、體力、手感與味蕾,與漁夫對話、探索漁村文化與海洋資源、聆聴海聲…,用心eye台灣,用五感、文字、照片與創意,呈現最IN的感動。

活動日期:7月17日(日)起至8月6日(六),共計21天

(活動前一個月舉辦家長及學員說明會)

活動地點:環台,停留10縣市及外島

住宿地點:各地國軍英雄館及合法旅館

參加對象:國小五年級以上至國中,限額30名

參加費用:36,000元

費用涵蓋:含往返各地之交通(遊覽車)及當地旅遊之捷運及客運公車費用,

以及行程所提及之門票、單車、船票、體驗教學、三餐、保險等

注意事項:必須生活自理、擅騎腳踏車(若不擅騎,請事先與主辦單位溝通)、使用相機、手機、閱讀中文書籍

營隊特色:

◎體驗學習—運用心智圖法及八大多元智法發展,善用語文、邏輯數理、空間、肢體動作、音樂、人際社交、內省和自然觀察等智慧,實際從生活學習整理內務、自然觀察與省思、搭乘大眾交通工具、地圖方位(指南針)…等解決問題的能力,實踐體驗教育做中學的精神。

◎閱讀學習-透過閱讀古今中外名人與海洋的小說.散文.詩集..等書籍,探索其情境與試理解其思緒,打開孩子不只行萬里路深刻體驗,也要讀萬卷書才能擴大學習觸角與範疇。

◎集體學習-透過團隊討論,設定每日品格學習目標及活行程,激發創意通過考驗,建立多元思考系統。

◎責任學習-透過團隊探險方式,增進個人對環境與人身安全意識,並負起對家庭、社會與環境的責任。

◎金錢概念-在食品營養與人身安全考量下,讓孩子將在一定財務控管下,體驗購買餐飲與搭乘交通工具,擁有金錢概念,學習珍惜與運用有限資源。

◎交通方式-換住宿之跨縣市以遊覽車與火車方式運輸,台北、基隆、南部及東部當地則以捷運、公車、客運、客船方式進行旅遊,腳踏車以體驗慢游方式,若孩子不習騎乘,請與主辦單位溝通,並註明在報名表。

◎ 海洋探索1234567

全台環島1周撫觸海蝕精工美學

感受南北2大貿易港的壯觀(基隆、高雄),東部兩大港—花蓮港及蘇澳港

踏查3外島悠閒風情—基隆嶼、小琉球及綠島

體驗4大魚貨市場活力—基隆碧砂、高雄旗津、屏東東港及台東成功

至少5種交通工具—公車、捷運、客運、火車、遊覽車…

全台6大夜市美食饗宴—基隆、士林、台南、高雄、墾丁、羅東…

最少7次搭船體驗…,還有更多的經驗數字,等著您的寶貝來體驗。

◎21天養成好習慣與守護天使

為建立孩子好的品格價值與良好生活習慣品格,每一小隊均設有一位本會國際志工團隊輔陪伴他們,並藉由「從做中學」的體驗學習模式,他們在活動中潛移默化,親自體驗品格的重要與瞭解其內涵,最後養成良好習慣與應用於生活實踐。

※行程內容:(若因不可抗力之情形與天候因素,將以安全考量調整行程)

第一天 台北

關渡自然中心(賞鳥、魚蟹..)

淡水古蹟(紅毛城、馬偕教堂…)及搭渡輪來往八里

第二天 台北

福隆玩砂、騎腳踏車、士林夜市

第三天 台北

野柳看海蝕地形、碧砂漁港看魚市拍賣吃海鮮、

搭船至基隆嶼、基隆夜市

第四天 台北--雲林—台南

雲林台西白海豚生態區-蚵畫、由專業解說講述養蚵人生

蚵餐及DIY

第五天 台南

台南四草生態文化園區搭船探秘、鹽田生態文化村體驗

第六天至第七天 台南

延平郡王祠、孔廟、赤崁樓、武廟、成大校園、億載金城、安平古堡、安平港濱歷史公園、台南夜市、安平樹屋

第八天 台南—高雄—台南

高雄捷運、打狗領事館、西子灣/旗津(搭船)、旗津夕陽、

愛河夜景

第九天 台南--屏東小琉球、恆春

大鵬灣、東港魚市、搭船至小琉球及單車旅行

第十天 屏東國立海洋生物館、南灣踏浪、墾丁夜市

第十一天墾丁森林遊樂園、風吹砂、瓊麻展示館生態體驗

第十二天 屏東--台東

史前博物館、初鹿牧場、台東美術館等原民文化

第十三天至第十四天 台東綠島

自行車環島探秘、朝日溫泉

第十五天 台東—花蓮

東海岸踢浪、靜浦北迴歸線、三仙台、成功漁港、石梯坪

第十六天至第十七天 花蓮 (花蓮至宜蘭搭乘火車)

七星柴魚博物館體驗柴魚製作過程、石雕博物館、花蓮港看大船

騎腳踏車遊花蓮港、七星潭及吃花蓮美食

太魯閣國家公園、砂卡礑步道

第十八天至第二十天 宜蘭

羅東運動公園、宜蘭傳藝中心、羅東夜市

林美磐石步道、溫泉泳池

蘇澳泠泉、南方澳漁港、白米木屐村

第二十一天 宜蘭—台北

蘭花復育場、蘭陽博物館、烏石港、與龜山海豚共遊,返回台北

**邀請各地文化單位分享在地智慧與體驗課程

**各區進行當地環境觀察及手作、體驗課程,實踐看.聽.做.記錄與學習理念

**每天晚上進行資料討論、地圖研究、手冊製作及日記家書明信片撰寫

**每6-8名學員一小隊,每隊設有一位本會大學志工,協助與執行環境課程,並守護孩子品格與安全,並派本會專任幹部隨團負責,設計與執行體驗學習課程,達到活動目標與降低活動風險。

2011年8月28日 星期日

2011年8月26日 星期五

孩童愛甜食 注意力不集中

【Upaper╱綜合報導】

小孩愛吃甜食、喝飲料,注意力比較不集中!台灣營養基金會調查發現,有2成3的家長讓小孩自由選擇食物,結果洋芋片和巧克力成了孩子的第一選擇;另有4成的國小學童早餐都喝含糖量高的市售奶茶、紅茶。台灣營養基金會提醒,開學季來臨,家長應該加強注意小孩的飲食行為,不要忽略飲食對注意力的影響。

台灣營養基金會與兒福聯盟昨天舉行「國小學童注意力飲食陷阱」記者會,台灣營養基金會執行長吳映蓉指出,6至12歲是腦力訓練的黃金期,若小朋友注意力不集中,上課容易分心、學習成果就會不理想,而營養攝取就是影響學童專注力的重要因素。

吳映蓉說,台灣營養基金會針對國小學童媽媽做的調查發現,自由選擇食物的國小學童,出現注意力不集中問題,是飲食受到規範學童的2倍。另外,早餐喝市售奶茶、紅茶的學童,比起早餐喝牛奶、優酪乳或新鮮果汁的學童,注意力更出現2.8倍的落差。

董氏基金會食品營養組主任許惠玉說,營養有六大類,都應均衡攝取,如多喝牛奶補充鈣質;補充豆、魚、肉、蛋類等蛋白質,由於動物性食物易有膽固醇或脂肪,植物性食物會優於動物性食物,以豆類來說,黃豆、黑豆、豆腐等都不錯。

【2011/08/26 Upaper】

發展學童腦力 專家建議多喝豆漿

台灣醒報 2011-08-26

【台灣醒報記者李子雄報導】錯誤飲食的行為常是學童注意力不集中的原因。台灣營養基金會執行長吳映蓉提醒家長,國小學童欲掌握腦力訓練黃金成長期,早餐飲品得慎選,家長不妨給家中孩童一天豆漿一天牛奶,或者早上喝豆漿下午牛奶,因為除了兩者有優質蛋白、且均衡營養外,大豆卵磷脂可增加腦神經傳遞效率,是協助孩童學習很好的營養素。

根據台灣營養基金會調查顯示,選擇錯誤早餐飲品的孩童注意力落差達到2.8倍之多。吳映蓉指出,國小是訓練邏輯力的重要發展階段,許多家長關注學童課業表現時,多半是學校及同儕對孩童的影響,卻忽略營養素攝取也是影響學童腦部發展的關鍵因素。

她說,多數學童的早餐往往是市售奶茶配鐵板麵,或是碳酸飲料配蛋糕,飲食內容營養價值低,缺乏蛋白質,恐造成學童上課昏昏欲睡。

吳映蓉提醒家長應建立正確的營養觀念,欲掌握腦力發展的黃金成長期,應遵守飲食攝取的三大原則,包括攝取低GI(升糖指數)的食物、選擇優質蛋白與卵磷脂。在眾多早餐飲品中,屬於低GI值的豆漿含有大豆卵磷脂、大豆蛋白就是一個很好的選擇。

以國小學童來說,家長早餐不妨準備一盒豆漿、起司全麥三明治,加上蘋果,不但符合三大腦力發展的營養攝取,也兼顧學童發育均衡飲食。

吳映蓉提醒,對成長中的國小孩童來說,豆漿、牛奶都是很好的飲品選擇,家長不妨以一天豆漿一天牛奶,或者早上豆漿下午牛奶的安排,因為除了兩者有優質蛋白、且均衡營養外,大豆卵磷脂可增加腦神經傳遞效率,以此捨去早餐選擇紅茶、奶茶等高糖飲料,確保孩童健康成長。

早餐亂吃 影響學童專注力

人間福報 2011/8/26

【記者陳鈞凱台北報導】孩子早餐吃什麼可能影響課堂學業表現和專注力。台灣營養基金會最新一項調查發現,國內有超過三成七的國小學童早餐飲料隨便亂喝,以過甜的奶茶、麵包簡單果腹,甚至趁家長不注意,用薯條、冰淇淋等零食取代早餐,造成上課容易昏昏欲睡,注意力比吃家長準備早餐的小朋友,平均低落二倍。

這項「國小學童飲食行為與學習情況」調查,以國小學童及家長為對象,調查發現,台灣學齡兒童約百分之十六有注意力不足情形,換句話說,一班三十個學童中,就有四點八個小朋友注意力不集中。而放任孩子自由亂吃早餐是重要因素。

台灣營養基金會執行長、營養學博士吳映蓉強調,家長因為疼愛而讓孩子自行購買早餐,是造成小孩子注意力不集中的主要原因之一,家長「總是和經常」讓小朋友自由選擇想吃的早餐,出現上課不專心情形者,是「很少與從不」的二倍。

如果早餐就喝紅茶、市售奶茶、可樂等含糖飲料,搭配全是碳水化合物的精緻麵包,孩子注意力表現更差,落差是一般學童的二點八倍。

吳映蓉解釋,營養攝取是影響上課注意力的重要因素,假如早餐吃得太甜,缺乏優質蛋白質,體內血糖一下子遽升,會刺激胰島素分泌,反而抑制大腦運作所需的葡萄糖,腦力的來源不穩定,孩子自然一大早就昏昏欲睡,無法發揮注意力。

吳映蓉表示,國小學童注意力不集中,需由專業醫生判斷,但家長的回答已凸顯家長因平日忙碌,或者營養基本認識不足,未能提供小孩均衡的飲食。而更值得注意的是,相較於都市小孩選擇高熱量、高糖分的食物,偏鄉的弱勢小孩反而被迫營養不均衡。

兒福聯盟執行長王育敏表示,弱勢家庭的小孩大多沒有穩定的三餐,早餐也隨便亂吃果腹。

根據調查,弱勢孩童早餐費平均不到三十元,其中三成不到二十元,只能以紅茶或餅乾果腹,營養匱乏除了影響發育,更影響學習專注力。

一頓營養又有助學習的早餐,吳映蓉建議,應以不易造成血糖濃度過高的低GI食物、優質蛋白質和卵磷脂為三大飲食原則,以牛奶、優酪乳或豆漿,搭配內含足量生菜、起司和堅果的全麥三明治,再來一顆蘋果,就能兼顧營養素和腦力需求。

小孩愛吃甜食、喝飲料,注意力比較不集中!台灣營養基金會調查發現,有2成3的家長讓小孩自由選擇食物,結果洋芋片和巧克力成了孩子的第一選擇;另有4成的國小學童早餐都喝含糖量高的市售奶茶、紅茶。台灣營養基金會提醒,開學季來臨,家長應該加強注意小孩的飲食行為,不要忽略飲食對注意力的影響。

台灣營養基金會與兒福聯盟昨天舉行「國小學童注意力飲食陷阱」記者會,台灣營養基金會執行長吳映蓉指出,6至12歲是腦力訓練的黃金期,若小朋友注意力不集中,上課容易分心、學習成果就會不理想,而營養攝取就是影響學童專注力的重要因素。

吳映蓉說,台灣營養基金會針對國小學童媽媽做的調查發現,自由選擇食物的國小學童,出現注意力不集中問題,是飲食受到規範學童的2倍。另外,早餐喝市售奶茶、紅茶的學童,比起早餐喝牛奶、優酪乳或新鮮果汁的學童,注意力更出現2.8倍的落差。

董氏基金會食品營養組主任許惠玉說,營養有六大類,都應均衡攝取,如多喝牛奶補充鈣質;補充豆、魚、肉、蛋類等蛋白質,由於動物性食物易有膽固醇或脂肪,植物性食物會優於動物性食物,以豆類來說,黃豆、黑豆、豆腐等都不錯。

【2011/08/26 Upaper】

發展學童腦力 專家建議多喝豆漿

台灣醒報 2011-08-26

【台灣醒報記者李子雄報導】錯誤飲食的行為常是學童注意力不集中的原因。台灣營養基金會執行長吳映蓉提醒家長,國小學童欲掌握腦力訓練黃金成長期,早餐飲品得慎選,家長不妨給家中孩童一天豆漿一天牛奶,或者早上喝豆漿下午牛奶,因為除了兩者有優質蛋白、且均衡營養外,大豆卵磷脂可增加腦神經傳遞效率,是協助孩童學習很好的營養素。

根據台灣營養基金會調查顯示,選擇錯誤早餐飲品的孩童注意力落差達到2.8倍之多。吳映蓉指出,國小是訓練邏輯力的重要發展階段,許多家長關注學童課業表現時,多半是學校及同儕對孩童的影響,卻忽略營養素攝取也是影響學童腦部發展的關鍵因素。

她說,多數學童的早餐往往是市售奶茶配鐵板麵,或是碳酸飲料配蛋糕,飲食內容營養價值低,缺乏蛋白質,恐造成學童上課昏昏欲睡。

吳映蓉提醒家長應建立正確的營養觀念,欲掌握腦力發展的黃金成長期,應遵守飲食攝取的三大原則,包括攝取低GI(升糖指數)的食物、選擇優質蛋白與卵磷脂。在眾多早餐飲品中,屬於低GI值的豆漿含有大豆卵磷脂、大豆蛋白就是一個很好的選擇。

以國小學童來說,家長早餐不妨準備一盒豆漿、起司全麥三明治,加上蘋果,不但符合三大腦力發展的營養攝取,也兼顧學童發育均衡飲食。

吳映蓉提醒,對成長中的國小孩童來說,豆漿、牛奶都是很好的飲品選擇,家長不妨以一天豆漿一天牛奶,或者早上豆漿下午牛奶的安排,因為除了兩者有優質蛋白、且均衡營養外,大豆卵磷脂可增加腦神經傳遞效率,以此捨去早餐選擇紅茶、奶茶等高糖飲料,確保孩童健康成長。

早餐亂吃 影響學童專注力

人間福報 2011/8/26

【記者陳鈞凱台北報導】孩子早餐吃什麼可能影響課堂學業表現和專注力。台灣營養基金會最新一項調查發現,國內有超過三成七的國小學童早餐飲料隨便亂喝,以過甜的奶茶、麵包簡單果腹,甚至趁家長不注意,用薯條、冰淇淋等零食取代早餐,造成上課容易昏昏欲睡,注意力比吃家長準備早餐的小朋友,平均低落二倍。

這項「國小學童飲食行為與學習情況」調查,以國小學童及家長為對象,調查發現,台灣學齡兒童約百分之十六有注意力不足情形,換句話說,一班三十個學童中,就有四點八個小朋友注意力不集中。而放任孩子自由亂吃早餐是重要因素。

台灣營養基金會執行長、營養學博士吳映蓉強調,家長因為疼愛而讓孩子自行購買早餐,是造成小孩子注意力不集中的主要原因之一,家長「總是和經常」讓小朋友自由選擇想吃的早餐,出現上課不專心情形者,是「很少與從不」的二倍。

如果早餐就喝紅茶、市售奶茶、可樂等含糖飲料,搭配全是碳水化合物的精緻麵包,孩子注意力表現更差,落差是一般學童的二點八倍。

吳映蓉解釋,營養攝取是影響上課注意力的重要因素,假如早餐吃得太甜,缺乏優質蛋白質,體內血糖一下子遽升,會刺激胰島素分泌,反而抑制大腦運作所需的葡萄糖,腦力的來源不穩定,孩子自然一大早就昏昏欲睡,無法發揮注意力。

吳映蓉表示,國小學童注意力不集中,需由專業醫生判斷,但家長的回答已凸顯家長因平日忙碌,或者營養基本認識不足,未能提供小孩均衡的飲食。而更值得注意的是,相較於都市小孩選擇高熱量、高糖分的食物,偏鄉的弱勢小孩反而被迫營養不均衡。

兒福聯盟執行長王育敏表示,弱勢家庭的小孩大多沒有穩定的三餐,早餐也隨便亂吃果腹。

根據調查,弱勢孩童早餐費平均不到三十元,其中三成不到二十元,只能以紅茶或餅乾果腹,營養匱乏除了影響發育,更影響學習專注力。

一頓營養又有助學習的早餐,吳映蓉建議,應以不易造成血糖濃度過高的低GI食物、優質蛋白質和卵磷脂為三大飲食原則,以牛奶、優酪乳或豆漿,搭配內含足量生菜、起司和堅果的全麥三明治,再來一顆蘋果,就能兼顧營養素和腦力需求。

2011年8月15日 星期一

誰偷走了我們兒時的記憶?

華爾街日報 2011年 06月 01日

一個吵鬧的表兄弟或姐妹……一件印有屹耳驢(Eeyore)的T恤……一個小狗形狀的氣球。

為什麼我們對幼兒時期發生的事件有些記得有些卻忘了?這一直是讓科學家及那些努力給孩子製造快樂回憶的父母深感好奇的問題。其中﹐最不可思議的一點是﹐為什麼大多數人好像都無法記起三四歲之前的事情?

據《兒童發展》(Child Development)雜志本月刊登的一份研究報告顯示﹐加拿大的研究人員現已證明﹐有些年幼的孩子甚至可記住兩歲以前的事情﹐但那些回憶非常脆弱﹐很多在孩子10歲左右時就突然消失了。

研究人員讓140名年齡在四歲至13歲的孩子描述自己所能記起來的最早的三個回憶﹐並在兩年後讓這些孩子對同樣的問題進行描述。平均而言﹐第一次面談時﹐年齡在四至六歲的50個最年幼的孩子可記起自己剛剛2歲時的事情﹐經向父母求證﹐他們說的事件屬實。不過當兩年後再問他們時﹐這50個孩子里只有五個提到的最早記憶與上次相同。相比之下﹐61個年齡在10至13歲的孩子中﹐有22個在兩年後第二次接受提問時提到的最早記憶與第一次相同。

紐芬蘭紀念大學(Memorial University of Newfoundland)的心理學家、這次研究的首席調查員彼得森(Carole Peterson)說﹐這些記憶在10歲之前會特別清晰﹐這是我們可保留的記憶﹐而那些最早的童年記憶卻不見了。

成年人為何無法想起自己幼年早期的事情?這是一百多年來人們一直在思考的問題。這種現象也被稱作嬰兒期遺忘。

現代研究人員認為﹐記憶的儲存和檢索需要語言技巧﹐而這種技巧只有到人三四歲時才會逐漸被開發。還有人認為﹐雖然孩子可以記起兒時的事件片段﹐但他們無法形成自傳性記憶(構成人生故事的經歷)﹐直到他們有了牢固的“自我”概念﹐而這種概念的形成可能要再花幾年時間。

研究人員還發現了有趣的文化差異。《兒童發展》2009年刊登的一份研究報告顯示﹐彼得森和同事分別讓年齡在八歲、11歲和14歲的225個加拿大兒童和113個中國兒童在四分鐘內寫下盡可能多的兒時回憶。加拿大兒童能寫出的童年回憶(六個月以前的都算)是中國兒童的兩倍。另外﹐加拿大孩子的回憶似乎更像是自己的經歷﹐而中國兒童的回憶則主要是家人或集體活動。

專家認為﹐這種差異的出現與記憶技能無關﹐主要在於這些經歷如何在孩子的大腦中編碼﹐而成年人對事件的關注可極大地影響編碼方式。研究人員在這項調查中得出的結論是﹐當孩子說一件事有趣或做了一件不尋常的事時﹐西方父母更有可能跟孩子講述並回味那些事﹐重點是突出孩子的個性﹐而亞洲文化則看重集體經歷。

專家說﹐其實如果父母想讓孩子記住幼時的某些特定事件﹐就應該和孩子儘量詳細談論這些事﹐幫助孩子看到其中的意義。美國羅格斯大學(Rutgers University)曾研究過母子互動如何影響記憶的心理學家哈德森(Judith Hudson)說﹐和成年人一起討論事情可給這些記憶賦予意義﹐而孩子以前可能並沒有認識到這種意義。哈德森建議﹐大人可問孩子:還記得我們什麼時候去的動物園嗎?你當時都看到了什麼?她說﹐這一下子就成了父母和孩子可以聊天和分享的事。

埃默里大學(Emory University)心理學家菲伍什(Robyn Fivush)也是一位早期記憶專家。他發現﹐在孩子三歲、四歲及五歲時﹐若母親向孩子詳細敘述往事、引導他們發表看法並將這些往事與新的經歷相聯繫﹐他們往往比那些母親沒有這樣做的孩子有更早的早期記憶﹐擁有更好的應對技巧和更強的自尊心。他說﹐通過這些記憶﹐我們建立了自我意識。

9•11恐怖襲擊這樣的創傷性事件往往也會給兒童記憶留下烙印。在去年發表的一份題為《I Was Very, Very Crying》的應用認知學研究報告中﹐彼得森和同事採訪了145名在一間醫院急診室治傷的二至13歲的兒童。回憶自己當時大哭的孩子在兩年後更有可能記得具體細節。

然而大多數幼兒時期記憶都單調得多﹐這令專家和家長都迷惑不解。彼得森說﹐當她要求研究中兒童的家長判斷孩子回憶的這些事件是否屬實時﹐許多人說﹐他記得那個?真有趣。

神經學家認為存在不同種類的記憶﹐儲存在許多不同的神經回路中。哈德森說﹐我們無法進入大腦中某地去看我們第三個生日派對的記憶儲存在什麼地方。

有些是一般性記憶﹐比如你的房子、街道和學校是什麼樣子。這些被稱為背景﹐就像一部電影中的場景。其他是語義性的﹐與事實和其他信息有關。還有一些是情節性的﹐與發生的事件有關。

科學家認為﹐大腦前額葉皮層通過眼睛、耳朵、鼻子和嘴巴的感覺輸入來處理經歷﹐將這些經歷分門別類﹐對不同的記憶片段進行特殊關聯﹐比如家的味道、營地的朋友、虫子、寵物等。

當一個記憶提示進來﹐大腦就會從神經回路中搜索相關片段﹐並將這些片段如拼圖玩具一般組裝起來。有些片段牽連著相關的片段﹐這就是為什麼舊的記憶常常會引出其他記憶。紐約市專攻記憶問題的神經精神學家戴維(Gayatri Devi)說﹐味道和氣味尤其能喚起記憶﹐有名的例子就是作家普魯斯特(Marcel Proust)嘗一個瑪德琳小蛋糕就能完整的描述自己的童年。

每當人們提到同樣的記憶﹐相關的片段和回路就會變得更強。戴維說﹐當你80歲時還記得你在幼兒園的日子﹐這事實上是記憶的記憶的記憶。

這可能會有助於解釋兒童最早的記憶為何如此不穩定:他們的神經痕跡又弱又淺﹐而隨著我們越來越大﹐不斷回訪的那些記憶會留下更深的痕跡。

不過﹐由於大腦在不斷重組記憶片段﹐它們很容易扭曲。

哈德森說﹐有十分詳細和生動的記憶﹐但對細節的記憶錯誤﹐這是有可能的。隨著被扭曲的記憶被一再回憶﹐可能就很難判斷這個記憶是真的還是假的。

一個知名的案例是﹐瑞士心理學家皮亞傑(Jean Piaget)有著兩歲時在巴黎被綁架的生動記憶﹐還記得他的保姆被綁架者劃傷了臉。幾年後﹐這位保姆承認這個故事是她虛構的﹐但由於皮亞傑聽到家人談起過太多次﹐於是大腦形成了虛假的記憶。

有沒有可能找回更多自己的童年記憶?有些研究人員認為﹐人們如果有正確的提示就有可能記起更多。與家人談論往昔時光可以喚起記憶﹐還能提供不同的視角。

照片和信件也很有用﹔知道特殊的日子也會有助於將片段性記憶和時間聯繫起來﹐比如兄弟姐妹的生日或搬家的日子。

Melinda Beck

一個吵鬧的表兄弟或姐妹……一件印有屹耳驢(Eeyore)的T恤……一個小狗形狀的氣球。

為什麼我們對幼兒時期發生的事件有些記得有些卻忘了?這一直是讓科學家及那些努力給孩子製造快樂回憶的父母深感好奇的問題。其中﹐最不可思議的一點是﹐為什麼大多數人好像都無法記起三四歲之前的事情?

據《兒童發展》(Child Development)雜志本月刊登的一份研究報告顯示﹐加拿大的研究人員現已證明﹐有些年幼的孩子甚至可記住兩歲以前的事情﹐但那些回憶非常脆弱﹐很多在孩子10歲左右時就突然消失了。

研究人員讓140名年齡在四歲至13歲的孩子描述自己所能記起來的最早的三個回憶﹐並在兩年後讓這些孩子對同樣的問題進行描述。平均而言﹐第一次面談時﹐年齡在四至六歲的50個最年幼的孩子可記起自己剛剛2歲時的事情﹐經向父母求證﹐他們說的事件屬實。不過當兩年後再問他們時﹐這50個孩子里只有五個提到的最早記憶與上次相同。相比之下﹐61個年齡在10至13歲的孩子中﹐有22個在兩年後第二次接受提問時提到的最早記憶與第一次相同。

紐芬蘭紀念大學(Memorial University of Newfoundland)的心理學家、這次研究的首席調查員彼得森(Carole Peterson)說﹐這些記憶在10歲之前會特別清晰﹐這是我們可保留的記憶﹐而那些最早的童年記憶卻不見了。

成年人為何無法想起自己幼年早期的事情?這是一百多年來人們一直在思考的問題。這種現象也被稱作嬰兒期遺忘。

現代研究人員認為﹐記憶的儲存和檢索需要語言技巧﹐而這種技巧只有到人三四歲時才會逐漸被開發。還有人認為﹐雖然孩子可以記起兒時的事件片段﹐但他們無法形成自傳性記憶(構成人生故事的經歷)﹐直到他們有了牢固的“自我”概念﹐而這種概念的形成可能要再花幾年時間。

研究人員還發現了有趣的文化差異。《兒童發展》2009年刊登的一份研究報告顯示﹐彼得森和同事分別讓年齡在八歲、11歲和14歲的225個加拿大兒童和113個中國兒童在四分鐘內寫下盡可能多的兒時回憶。加拿大兒童能寫出的童年回憶(六個月以前的都算)是中國兒童的兩倍。另外﹐加拿大孩子的回憶似乎更像是自己的經歷﹐而中國兒童的回憶則主要是家人或集體活動。

專家認為﹐這種差異的出現與記憶技能無關﹐主要在於這些經歷如何在孩子的大腦中編碼﹐而成年人對事件的關注可極大地影響編碼方式。研究人員在這項調查中得出的結論是﹐當孩子說一件事有趣或做了一件不尋常的事時﹐西方父母更有可能跟孩子講述並回味那些事﹐重點是突出孩子的個性﹐而亞洲文化則看重集體經歷。

專家說﹐其實如果父母想讓孩子記住幼時的某些特定事件﹐就應該和孩子儘量詳細談論這些事﹐幫助孩子看到其中的意義。美國羅格斯大學(Rutgers University)曾研究過母子互動如何影響記憶的心理學家哈德森(Judith Hudson)說﹐和成年人一起討論事情可給這些記憶賦予意義﹐而孩子以前可能並沒有認識到這種意義。哈德森建議﹐大人可問孩子:還記得我們什麼時候去的動物園嗎?你當時都看到了什麼?她說﹐這一下子就成了父母和孩子可以聊天和分享的事。

埃默里大學(Emory University)心理學家菲伍什(Robyn Fivush)也是一位早期記憶專家。他發現﹐在孩子三歲、四歲及五歲時﹐若母親向孩子詳細敘述往事、引導他們發表看法並將這些往事與新的經歷相聯繫﹐他們往往比那些母親沒有這樣做的孩子有更早的早期記憶﹐擁有更好的應對技巧和更強的自尊心。他說﹐通過這些記憶﹐我們建立了自我意識。

9•11恐怖襲擊這樣的創傷性事件往往也會給兒童記憶留下烙印。在去年發表的一份題為《I Was Very, Very Crying》的應用認知學研究報告中﹐彼得森和同事採訪了145名在一間醫院急診室治傷的二至13歲的兒童。回憶自己當時大哭的孩子在兩年後更有可能記得具體細節。

然而大多數幼兒時期記憶都單調得多﹐這令專家和家長都迷惑不解。彼得森說﹐當她要求研究中兒童的家長判斷孩子回憶的這些事件是否屬實時﹐許多人說﹐他記得那個?真有趣。

神經學家認為存在不同種類的記憶﹐儲存在許多不同的神經回路中。哈德森說﹐我們無法進入大腦中某地去看我們第三個生日派對的記憶儲存在什麼地方。

有些是一般性記憶﹐比如你的房子、街道和學校是什麼樣子。這些被稱為背景﹐就像一部電影中的場景。其他是語義性的﹐與事實和其他信息有關。還有一些是情節性的﹐與發生的事件有關。

科學家認為﹐大腦前額葉皮層通過眼睛、耳朵、鼻子和嘴巴的感覺輸入來處理經歷﹐將這些經歷分門別類﹐對不同的記憶片段進行特殊關聯﹐比如家的味道、營地的朋友、虫子、寵物等。

當一個記憶提示進來﹐大腦就會從神經回路中搜索相關片段﹐並將這些片段如拼圖玩具一般組裝起來。有些片段牽連著相關的片段﹐這就是為什麼舊的記憶常常會引出其他記憶。紐約市專攻記憶問題的神經精神學家戴維(Gayatri Devi)說﹐味道和氣味尤其能喚起記憶﹐有名的例子就是作家普魯斯特(Marcel Proust)嘗一個瑪德琳小蛋糕就能完整的描述自己的童年。

每當人們提到同樣的記憶﹐相關的片段和回路就會變得更強。戴維說﹐當你80歲時還記得你在幼兒園的日子﹐這事實上是記憶的記憶的記憶。

這可能會有助於解釋兒童最早的記憶為何如此不穩定:他們的神經痕跡又弱又淺﹐而隨著我們越來越大﹐不斷回訪的那些記憶會留下更深的痕跡。

不過﹐由於大腦在不斷重組記憶片段﹐它們很容易扭曲。

哈德森說﹐有十分詳細和生動的記憶﹐但對細節的記憶錯誤﹐這是有可能的。隨著被扭曲的記憶被一再回憶﹐可能就很難判斷這個記憶是真的還是假的。

一個知名的案例是﹐瑞士心理學家皮亞傑(Jean Piaget)有著兩歲時在巴黎被綁架的生動記憶﹐還記得他的保姆被綁架者劃傷了臉。幾年後﹐這位保姆承認這個故事是她虛構的﹐但由於皮亞傑聽到家人談起過太多次﹐於是大腦形成了虛假的記憶。

有沒有可能找回更多自己的童年記憶?有些研究人員認為﹐人們如果有正確的提示就有可能記起更多。與家人談論往昔時光可以喚起記憶﹐還能提供不同的視角。

照片和信件也很有用﹔知道特殊的日子也會有助於將片段性記憶和時間聯繫起來﹐比如兄弟姐妹的生日或搬家的日子。

Melinda Beck

印度:大學畢業生多 適合錄用者少

華爾街日報 2011年 04月 07日

經營呼叫中心的印度公司24/7 Customer Pvt. Ltd.正在急切招募那些能通過電話或電子郵件回答客戶問題的新員工。它想今年招到3,000人。但在印度這個擁有12億人口的國家,這卻像是一個不可能完成的任務。

印度能夠用英語有效溝通的高中和大學畢業生是如此之少,而沒有掌握閱讀理解等學校所教基本技能的人又是如此之多,以至於每100名向24/7 Customer提交求職申請的人中,達到該公司錄用標準的只有三個人。

印度一直有著這樣的國家形象:每年“出產”數十萬名受過良好教育的學生,他們對西方薪資更高的中產階級雇工構成越來越大的威脅。美國總統奧巴馬(Barack Obama)曾將印度學生的數學能力稱作美國面臨競爭性挑戰的一個原因。

然而24/7 Customer的經歷卻揭示了一個與上述形象大相徑庭的印度。由於在印度招到合格的員工越來越難,這家公司不得不將招募范圍擴大到菲律賓和尼加拉瓜。其8,000名員工目前絕大部分都在印度以外工作。

“離岸外包”這個詞因印度而變得家喻戶曉,然而24/7本身卻因缺乏人手而不得不將業務安排到海外。

這家公司的創始人納賈拉簡(S. Nagarajan)說,憑印度的人口規模,招募員工本來應該容易得多,相反我們卻在仔細搜尋所有的角角落落。

印度的經濟擴張本應讓千百萬人得以有機會擺脫貧困、接受教育並找到不錯的工作。但1991年印度在實行數十年的社會主義制度後開始進行經濟自由化時,卻未能改革受到嚴重束縛的教育體系。

新德裡人力資源公司NIIT Ltd. India的首席執行長塔塔尼(Vijay Thadani)說,微薪養蠢才。這家公司還針對缺乏相關技能、難以找到好工作的大學畢業生開展職業培訓。

令形勢更為復雜的是,表面上看印度大學畢業生的數量有了極大增長,似乎已經滿足了對更高教育程度工人的需求。行業組織印度全國軟件和服務企業協會(National Association of Software and Services Companies)的數據顯示,印度工科院校目前可容納150萬名學生,差不多相當於2000年時39萬人的四倍。

但印度全國軟件和服務企業協會進行的評估測試顯示,75%的專科畢業生和85%以上的綜合性大學畢業生都無法受雇於印度高增長的全球性行業,如信息技術(IT)企業和呼叫中心。

致力於提高窮人教育水平的非政府組織Pratham每年都對印度1.3萬所小學的教學質量進行調查,結果發現印度大約一半的五年級學生沒有達到二年級的閱讀水平。

這種情況將威脅到印度保持經濟增長、同時維護其經商環境低成本優勢的能力。印度經濟今年預計將增長9%。

考慮到印度人口比美國、歐洲和中國更為年輕化,這種挑戰尤其顯得緊迫。據印度政府估計,印度一半以上人口的年齡在25歲以下,未來10年預計每個月會有100萬人加入求職者行列。令人擔憂的是,如果這些年輕人未能接受足夠的訓練,無法分享印度引人注目的新經濟成果,他們可能對印度的穩定造成威脅。

班加羅爾的人力資源招聘和培訓公司Teamlease Services Ltd.的董事總經理薩巴哈瓦爾(Manish Sabharwal)說,經濟改革的意義不在於土大款能一擲千金買奔馳轎車。如果我們不能讓下一代找到工作,20年的改革就一文不值。

然而在政府和商界領導人承認勞動力短缺之際,教育改革卻遠未得到立法保障。舉例來說,一項讓學校在設計課程方面擁有更大自主權的法案預計將於未來幾周在內閣進行討論,今年晚些時候才會提交國會。

23歲的辛格(Pradeep Singh)是去年從RKDF College of Engineering畢業的。該校是博帕爾市(Bhopal)最古老的工程學院之一。辛格說,我對找工作根本毫無準備。他已經參加過五次面試,沒有一次成功找到工作。為了增加自己對潛在雇主的吸引力,他參加了NIIT舉辦的為期五個月的電腦編程課。

辛格及其他數名工程專業畢業生說,他們很快就知道有些課不必費勁去上。辛格說,老師很隨便,學生也很隨便,好像他們都一致認為不用太操心。他說,他每周都要翹幾天的課,期末只要花上三、四天時間臨時抱抱佛腳考試就能過關。

其他人說,作弊(通常與閱卷老師合謀)現象非常普遍。現年26歲的沙瑪(Deepak Sharma)就讀德裡市外的頂尖工程學院ITM University時,有好幾次考試都沒過,直到他終於發現了竅門:在考卷上寫上他的手機號碼。

他在計算理論課考試中就是這麼做的。他說,不久後,閱卷老師就打電話給他,說如果他和朋友每人交一萬盧比(約合250美元),就讓他們過關。他和另外四個朋友湊了錢,他們都通過了考試。

沙瑪說,我幾乎可以百分之百的肯定,如果我沒有交錢的話,我考試肯定還會不及格。

ITM University的副校長納卡拉(BC Nakra)在接受採訪時說,他們學校沒有作弊問題,如果有人被發現作弊,是會坐牢的。他說,自己在報紙上看到過一兩起作弊事件,在極少極少的情況下,有些地方可能有人作弊,如果夸大作弊問題,會影響整個社會。記者無法找到閱卷老師置評。

Wipro Technologies的人力資源高級副總裁高維爾(Saurabh Govil)說,除了要解決作弊問題外,印度教育制度還需要把整個方向轉到以學習為重點上。按銷量計算,Wipro是印度第三大軟件出口商。該公司說,難以找到熟練工人。高維爾說,你如何才能改變知識只是一紙文憑這一思維模式?這是個大問題。

不久前一個下午在24/7 Customer的員工招募中心,有40個人正在滿是帶靠背座椅的大廳內填寫表格。而在一個有著玻璃牆的會議室裡,一位負責人力資源事務的公司管理人士正在同時面試七位求職者。其中六人是不久前剛畢業的大學生,其中一人說他讀的是通信專業學位。

這些人一個接一個地用磕磕絆絆的英語作著自我介紹。面試官打斷了一名年青男子的話語,說他講得太快了,人們難以聽清他在說些什麼。這個年青人被告知要讓自己平靜下來,再重新講一遍。他試著再說一次,可語速仍然是那麼快,第一輪面試後他就被淘汰了。

另一位名叫庫馬爾(Rajan Kumar)的應聘者說,幾年前他獲得了工程學方面的學士學位。他說,自己的業余愛好是看板球賽,他的強項是守時。面試官指出了他擁有工程學學位這一事實,然後問他為何想在科技行業得到一份工作。庫馬爾回答說,他正好趕上了。面試官不認為這是個合適的回答,庫馬爾也被淘汰。

還有一位名叫達什(Chaudhury Laxmikant Dash)的22歲男性應聘者,他去年畢業,也擁有工程學學士學位。達什說,自己是電視有獎競猜遊戲節目的獲勝者,他的業余愛好是去國外旅行。但在面試官的追問下達什承認,直到現在他還沒有旅行過。不過他還是與其他兩人通過了首輪面試,這兩人一男一女,男子在填寫應聘表時只寫上了一個名字──魯賓遜(Robinson)。

初試過關者的下一道挑戰是在一分鐘內打出25個單詞。女性應聘者打滿一頁紙後被告知,她打字的速度太慢,每分鐘只能打18個詞。達什用盡渾身力氣去打字,汗都流出來了,但他兩次嘗試都未能達標。

只有魯賓遜闖過了第二輪考試,第三輪考試的測試題是閱讀理解一段有關核戰爭的文字,這段文字後面附有三道多項選擇題。魯賓遜只是兩眼直呆呆盯著電腦屏幕。由於他們未能通過閱讀理解考試,同一批進去面試的這七個人全遭淘汰。

在24/7 Customer公司負責為印度業務招聘員工的希拉達(Satya Sai Sylada)說,印度一般大學畢業生的閱讀理解和對話能力非常低,這是我們面臨的最大挑戰。

Geeta Anand

經營呼叫中心的印度公司24/7 Customer Pvt. Ltd.正在急切招募那些能通過電話或電子郵件回答客戶問題的新員工。它想今年招到3,000人。但在印度這個擁有12億人口的國家,這卻像是一個不可能完成的任務。

印度能夠用英語有效溝通的高中和大學畢業生是如此之少,而沒有掌握閱讀理解等學校所教基本技能的人又是如此之多,以至於每100名向24/7 Customer提交求職申請的人中,達到該公司錄用標準的只有三個人。

印度一直有著這樣的國家形象:每年“出產”數十萬名受過良好教育的學生,他們對西方薪資更高的中產階級雇工構成越來越大的威脅。美國總統奧巴馬(Barack Obama)曾將印度學生的數學能力稱作美國面臨競爭性挑戰的一個原因。

然而24/7 Customer的經歷卻揭示了一個與上述形象大相徑庭的印度。由於在印度招到合格的員工越來越難,這家公司不得不將招募范圍擴大到菲律賓和尼加拉瓜。其8,000名員工目前絕大部分都在印度以外工作。

“離岸外包”這個詞因印度而變得家喻戶曉,然而24/7本身卻因缺乏人手而不得不將業務安排到海外。

這家公司的創始人納賈拉簡(S. Nagarajan)說,憑印度的人口規模,招募員工本來應該容易得多,相反我們卻在仔細搜尋所有的角角落落。

印度的經濟擴張本應讓千百萬人得以有機會擺脫貧困、接受教育並找到不錯的工作。但1991年印度在實行數十年的社會主義制度後開始進行經濟自由化時,卻未能改革受到嚴重束縛的教育體系。

商界管理人士說,學校受到專橫的官僚主義阻礙,同時只注重機械性的學習,而不重視培養學生的批判性思維和理解能力。政府保証了學費的低廉,令更多的學生得以上學,但同時教師薪資和教育預算水平也很低。教育界人士和商界領袖還說,大多數地方的課程都已過時,與現實社會脫節。

新德裡人力資源公司NIIT Ltd. India的首席執行長塔塔尼(Vijay Thadani)說,微薪養蠢才。這家公司還針對缺乏相關技能、難以找到好工作的大學畢業生開展職業培訓。

令形勢更為復雜的是,表面上看印度大學畢業生的數量有了極大增長,似乎已經滿足了對更高教育程度工人的需求。行業組織印度全國軟件和服務企業協會(National Association of Software and Services Companies)的數據顯示,印度工科院校目前可容納150萬名學生,差不多相當於2000年時39萬人的四倍。

但印度全國軟件和服務企業協會進行的評估測試顯示,75%的專科畢業生和85%以上的綜合性大學畢業生都無法受雇於印度高增長的全球性行業,如信息技術(IT)企業和呼叫中心。

致力於提高窮人教育水平的非政府組織Pratham每年都對印度1.3萬所小學的教學質量進行調查,結果發現印度大約一半的五年級學生沒有達到二年級的閱讀水平。

這種情況將威脅到印度保持經濟增長、同時維護其經商環境低成本優勢的能力。印度經濟今年預計將增長9%。

考慮到印度人口比美國、歐洲和中國更為年輕化,這種挑戰尤其顯得緊迫。據印度政府估計,印度一半以上人口的年齡在25歲以下,未來10年預計每個月會有100萬人加入求職者行列。令人擔憂的是,如果這些年輕人未能接受足夠的訓練,無法分享印度引人注目的新經濟成果,他們可能對印度的穩定造成威脅。

班加羅爾的人力資源招聘和培訓公司Teamlease Services Ltd.的董事總經理薩巴哈瓦爾(Manish Sabharwal)說,經濟改革的意義不在於土大款能一擲千金買奔馳轎車。如果我們不能讓下一代找到工作,20年的改革就一文不值。

然而在政府和商界領導人承認勞動力短缺之際,教育改革卻遠未得到立法保障。舉例來說,一項讓學校在設計課程方面擁有更大自主權的法案預計將於未來幾周在內閣進行討論,今年晚些時候才會提交國會。

23歲的辛格(Pradeep Singh)是去年從RKDF College of Engineering畢業的。該校是博帕爾市(Bhopal)最古老的工程學院之一。辛格說,我對找工作根本毫無準備。他已經參加過五次面試,沒有一次成功找到工作。為了增加自己對潛在雇主的吸引力,他參加了NIIT舉辦的為期五個月的電腦編程課。

辛格及其他數名工程專業畢業生說,他們很快就知道有些課不必費勁去上。辛格說,老師很隨便,學生也很隨便,好像他們都一致認為不用太操心。他說,他每周都要翹幾天的課,期末只要花上三、四天時間臨時抱抱佛腳考試就能過關。

其他人說,作弊(通常與閱卷老師合謀)現象非常普遍。現年26歲的沙瑪(Deepak Sharma)就讀德裡市外的頂尖工程學院ITM University時,有好幾次考試都沒過,直到他終於發現了竅門:在考卷上寫上他的手機號碼。

他在計算理論課考試中就是這麼做的。他說,不久後,閱卷老師就打電話給他,說如果他和朋友每人交一萬盧比(約合250美元),就讓他們過關。他和另外四個朋友湊了錢,他們都通過了考試。

沙瑪說,我幾乎可以百分之百的肯定,如果我沒有交錢的話,我考試肯定還會不及格。

ITM University的副校長納卡拉(BC Nakra)在接受採訪時說,他們學校沒有作弊問題,如果有人被發現作弊,是會坐牢的。他說,自己在報紙上看到過一兩起作弊事件,在極少極少的情況下,有些地方可能有人作弊,如果夸大作弊問題,會影響整個社會。記者無法找到閱卷老師置評。

Wipro Technologies的人力資源高級副總裁高維爾(Saurabh Govil)說,除了要解決作弊問題外,印度教育制度還需要把整個方向轉到以學習為重點上。按銷量計算,Wipro是印度第三大軟件出口商。該公司說,難以找到熟練工人。高維爾說,你如何才能改變知識只是一紙文憑這一思維模式?這是個大問題。

不久前一個下午在24/7 Customer的員工招募中心,有40個人正在滿是帶靠背座椅的大廳內填寫表格。而在一個有著玻璃牆的會議室裡,一位負責人力資源事務的公司管理人士正在同時面試七位求職者。其中六人是不久前剛畢業的大學生,其中一人說他讀的是通信專業學位。

這些人一個接一個地用磕磕絆絆的英語作著自我介紹。面試官打斷了一名年青男子的話語,說他講得太快了,人們難以聽清他在說些什麼。這個年青人被告知要讓自己平靜下來,再重新講一遍。他試著再說一次,可語速仍然是那麼快,第一輪面試後他就被淘汰了。

另一位名叫庫馬爾(Rajan Kumar)的應聘者說,幾年前他獲得了工程學方面的學士學位。他說,自己的業余愛好是看板球賽,他的強項是守時。面試官指出了他擁有工程學學位這一事實,然後問他為何想在科技行業得到一份工作。庫馬爾回答說,他正好趕上了。面試官不認為這是個合適的回答,庫馬爾也被淘汰。

還有一位名叫達什(Chaudhury Laxmikant Dash)的22歲男性應聘者,他去年畢業,也擁有工程學學士學位。達什說,自己是電視有獎競猜遊戲節目的獲勝者,他的業余愛好是去國外旅行。但在面試官的追問下達什承認,直到現在他還沒有旅行過。不過他還是與其他兩人通過了首輪面試,這兩人一男一女,男子在填寫應聘表時只寫上了一個名字──魯賓遜(Robinson)。

初試過關者的下一道挑戰是在一分鐘內打出25個單詞。女性應聘者打滿一頁紙後被告知,她打字的速度太慢,每分鐘只能打18個詞。達什用盡渾身力氣去打字,汗都流出來了,但他兩次嘗試都未能達標。

只有魯賓遜闖過了第二輪考試,第三輪考試的測試題是閱讀理解一段有關核戰爭的文字,這段文字後面附有三道多項選擇題。魯賓遜只是兩眼直呆呆盯著電腦屏幕。由於他們未能通過閱讀理解考試,同一批進去面試的這七個人全遭淘汰。

在24/7 Customer公司負責為印度業務招聘員工的希拉達(Satya Sai Sylada)說,印度一般大學畢業生的閱讀理解和對話能力非常低,這是我們面臨的最大挑戰。

Geeta Anand

2011年8月9日 星期二

聽聽幼教大師怎麼說

為孩子選擇學校時,父母常常聽到「蒙特梭利」、「福祿貝爾」、「華德福」等教學法,卻不是很清楚名詞背後的含意。這些,其實是幼教大師的教養理念。 本文帶領讀者了解大師觀點,啟發教養新思維。

作者:周慧菁 出處:親子天下

許多父母可能都聽過「福祿貝爾」、「蒙特梭利」、「華德福」式教學,卻不清楚這些名詞的背後,其實沿襲了知名幼教大師的教養理念。讓我們來聽聽幼教大師的觀點,透過智慧及經驗的傳承,為教養工作帶來新的啟發。

福祿貝爾:首創幼稚園 被稱為幼稚園之父的福祿貝爾(Friedrich Froebel, 1783-1852)生於十八世紀末,德國人,他認為幼兒應在神的花園裡學習,以發展人的本性,也就是神性,所以他創辦了全世界第一所幼稚園,並取名為「遊戲花園」。在這花園裡,老師是園丁,負責施肥澆水,讓每株幼苗依他們自然的本性開花結果,茁壯成長。直到現在,許多幼稚園仍沿襲著他的教學理念。 十九世紀初,幼兒教育還不是大家所關心的領域,而在心理學還沒發達的當時,福祿貝爾就論及幼兒的心理發展,可說是現代幼兒心理學的先驅。

教育,從幼兒期開始

福祿貝爾認為小孩的感覺器官、身體和四肢的發展,達到開始懂得表達自己時,就是人類發展階段中嬰兒期的終了,並開始進入幼兒期。幼兒期的階段,就是人類真正教育的開始。在這個階段,保育及保護身體的工作逐漸減少,精神的保育層面會逐漸增多,這也就是廣義的教育。 重視幼兒教育的福祿貝爾有個孤獨的童年,出生不久母親就過世。他常常一個人坐在牧師父親的身旁,傾聽村人前來請教各種問題。住家附近的杜林根森林,成為他心靈的慰藉。 在大自然的懷抱中,他不斷思索自然的奧祕和自然與人的關係。他愈深入自然的生活,愈感覺到自然界、植物界,特別是樹木的世界,是人類生活的一種啟示,也是一種象徵。 這些體驗後來成為福祿貝爾教育學的特色,就是奠基在神、自然和人類之間內在的關聯。「兒童的教育必須和人類發展的現在、過去、未來的要求協調一致、互相結合。人類同時具有神的素質、自然的素質和人的素質。因此,人與神和自然之間的關係非常密切。」 一生堅持留長髮、崇尚簡樸生活的福祿貝爾會走進教育的領域,也是偶然的機緣。一八○五年,他為了當建築師到法蘭克福,在那兒遇到一位朋友,偶爾談起人生問題,這位朋友聽完後跟他說:「你不適合當建築師,你最好當老師。我的學校剛好有一個缺額,如果你有意願,這個缺額就留給你。」 福祿貝爾於是進了學校,教導九到十一歲的男孩,並幫忙制定全校的新教育課程。在給哥哥的信中,他描述到:「我彷彿發現了自己長久以來所憧憬的東西,又好像找到自己生命的意義。我好像在水中優游的魚、在空中飛翔的鳥一樣感到非常幸福快樂。」他終於發現了自己的人生使命,決心獻身教育。 福祿貝爾相信兒童是社會的動物,行動是理解的基石,而遊戲是教育過程中不可或缺的一部分。 教育是教導兒童將自己內在的思想和感情,自由地向外表現的作用。真正健康的兒童一定是活動的,不斷想做些什麼的,想把自己的欲求向外表現出來。福祿貝爾認為,所有這些都是創造性的,同時會在遊戲裡表現出來。教育的責任就是幫助兒童實現這種自我的表現。

遊戲和繪畫的啟發

兒童在遊戲時最感到愉快、興奮,這是因為遊戲可以讓他感覺自己的存在,而且了解到自己是團體中的一員。 在幼兒期的教育中,福祿貝爾除了重視遊戲外,也很重視繪畫活動。他認為繪畫最能表達幼兒的心理和創意;不但能增進身心的調和發展,也能促使思考、判斷、比較與知覺等精神作用的發達,並培養想像和發現問題的能力。 一八四○年福祿貝爾創設了第一家幼稚園。他設計的幼稚園課程包括一組用來增進感覺發展的教具及活動,教具內容有線球、積木、木板、自然物體和幾何圖形等有助於探索及操作的物品,活動內容則有模擬、切割、摺疊、穿珠子、刺繡等用以培養發明及技能發展的活動。 除了設立幼稚園外,福祿貝爾還成立了一個訓練年輕女性成為幼稚園老師的機構,成為幼兒師資專業化的先驅。 受到福祿貝爾的影響,歐美各國開始或由政府設立公立幼稚園,或由民間團體成立免費幼稚園,來改善幼兒的教育品質。

蒙特梭利:教育,從「工作」開始

「六十位涕泗縱橫、飽受驚嚇的孩童,害羞得似乎不可能讓他們開口。貧窮遭遺棄的小孩,成長在黑暗的小村落,沒有事物可供模仿。心靈隱藏在封閉的空間裡。」一九○七年,蒙特梭利(Maria Montessori, 1870-1952)初次踏進這間日後讓她聞名於世的「兒童之家」,留下這樣的印象。 當時在羅馬市的一處貧民區,由於父母親白天必須工作,年長兒童必須上學,剩下的年幼兒童就只好自行在公寓社區裡的樓梯、走廊間玩耍,他們污損牆壁、樓梯間,造成髒亂和破壞。管理當局考慮之後,決定將這些兒童收容在一起,並請專人負責照顧。蒙特梭利過去成功的經驗使她成為最適當的人選。 蒙特梭利出生於一八七○年——義大利統一那年,是義大利第一位學醫的女性,在飽受男同學歧視,及父親反對的強大壓力下,完成她的醫學院生涯。 奇蹟式的成就 當時一般人認為,男女同學一起解剖屍體是不妥當的。所以她必須獨自在解剖室中進行工作,常常在屍體堆中獨自捱過幾個小時。 拿到醫學博士後,成為精神科的助理醫師,她成功的使一些來自精神病院的智障兒童學會了讀和寫,甚至能和正常兒童一樣順利通過公立學校考試。這種奇蹟式的成就,讓她首次受到矚目。「心智的缺陷,是教育的問題,而不是醫學上的問題,」蒙特梭利發現,即使這些有障礙的小孩,在受到鼓舞後,也會產生自發性的學習興趣與自我紀律。於是她把這套方法,應用在「兒童之家」這群貧困卻正常的小孩身上。 六個月後,訪客來到「兒童之家」時,無不感到訝異。他們看到一群乾淨、有禮、專心、會讀寫的小孩。這群小孩在自己的小世界裡安靜有秩序的活動著,每個人都埋首於自己所選擇的「工作」。他們選擇工作的教具,回到座位,不會打擾其他同伴,稍後更會悄悄地將教具歸回原位。他們表情安詳愉悅,表現出對生活極高的興趣,以及自尊心。 與一般幼兒教育家很不同的一點是,蒙特梭利不太贊成遊戲,認為那是一個虛幻的世界,「兒童經常被錯誤的認為,迷戀於迴避思考的無意義的玩耍和遊戲中。」

尊重兒童,促成自我實現

她認為,兒童其實喜歡在一個真實客觀的世界裡,一個可以看、可以觸摸、可以移動、可以體驗的世界,從工作中表達自我、發展自我。所以兒童在做他喜歡的工作時,是全神貫注、全心投入的。就在這種自發性的活動中,紀律自然形成。蒙特梭利首次在這群小孩身上見到這種自發紀律時,深為感動,她自問:「這是怎麼來的?」 在這群小孩身上從未出現過爭奪物品的糾紛,他們都埋首在自己感興趣的活動中。如果有哪個小孩完成了一件極為出色的「工作」,其他的小孩只會感到欽佩和快樂。「他們似乎都為自己能做的事感到高興和滿足,而不妒嫉別人的成績,」蒙特梭利觀察說。 在蒙特梭利的理論中,教師的支配權並不多,她只為學習者準備一個適合其需要的環境。蒙特梭利認為,教師的作用基本上是一個觀察者;教師應讓兒童在學習中自由的實踐,去發現自己的錯誤、去冒險。教師的任務是尊重兒童的個人風格,讓他們循著不同的途徑達到自我實現和自我控制的目標。 蒙特梭利認為,每位兒童都是天生的探險家,他們會積極主動去探索並認識周遭的世界。在兒童之家,她非常重視學習環境和教具的設計,所有的設備都必須配合兒童幼小的體型,使他們有能力自己操作。只有自己真實的經驗,而非概念的記憶,才算是真正的學習。這些教具是許多學習的基礎,依照能力分等級,由已知到未知、具體到抽象,依次排列。 蒙特梭利教學法後來在歐洲,尤其是美國,非常受歡迎。因為二十世紀初,美國幼稚園正處於改革的過程,提高公共教育效率成為社會的迫切需求,教育家力求教育「科學化」。蒙特梭利所提出的「真實生活」的主張,讓許多美國父母耳目一新,而她主張「環境是決定生物體發展的關鍵」,也使不同階層的父母受到鼓舞。 一九二六年蒙特梭利在日內瓦的國際聯盟上,以「教育與和平」為題發表演說:「迄今,人類社會的進化,還只是繞著成人的希望打轉。當我們建立起此一物慾充斥的社會時,兒童一直被我們遺忘。正因如此,人性的進化只能比喻為一條腿的進化。」這樣的呼籲,對於七十多年後的現代社會仍然適用。

史代納:體驗自然,發展人生

一種新的教育思潮的興起,通常是伴隨社會的巨變而來。華德福教育體系的產生即是如此。 第一次世界大戰結束,德國戰敗。國內經濟也跟著一敗塗地,饑荒遍地,示威、罷工四起,暴動頻頻。德國,甚至整個世界的前途走向,眾說紛紜,但大家都努力想辦法解決社會、經濟及政治上的各種難題。

身、心、靈發展並重

其中,德國一位思想家、教育家,也是「人智學」(Antroposophy)創立人史代納(Rudolf Steiner, 1860-1925)認為關鍵在教育。傳統的教育方式無法解決當時的文化困境及因應社會遽變,必須有一套能照顧孩童身、心、靈整體發展的教育方式,來擴展每個人的內在潛能及生命視野,為一個更美好的人類未來奠基。 「我們不應問一個人生存於現今社會應具備哪些知識與能力,而應該問這個人的內在潛能是什麼?他的發展方向是什麼?如此,我們才能為現有的社會不斷注入由成長中的這一代內在出發的新力量,也只有這樣的社會,才是一個由其組成分子所共同創造的活社會,而不是一個以既有的社會組織型態,來要求並塑造成長中一代的保守社會。」 當時,一位德國工業家很認同史代納理念,於是在一九一九年邀請史代納為他的華德福(Waldorf)工廠員工的子女創立一所學校。從此,華德福學校(或稱史代納學校)開始了在世界教育體系中獨樹一格的教育實驗。 採幼稚園到高中一貫學制的華德福學校,以開放、親和、整合性、藝術化的教學方式,教導學生透過對自然界的流轉去體驗生命內在的道德律,培養學生敬天愛人的價值觀,及對世界的責任感。

掌握幼兒發展的高峰期

藝術活動在華德福學校的教學裡佔很重要的地位。華德福學校的藝術性活動,目的並不在於訓練學生成為藝術家,而是要培養孩子成為創造力豐富、意志力堅強的人。因為所有的藝術活動都需要身心投入,不斷練習,是一種意志力的訓練。而且當他們經歷困難並設法克服後所獲得的喜悅與滿足,對心靈的成長有非常正面的影響。 大學主修數學及自然科學的史代納,曾擔任一位水腦症兒童的家庭教師。當時許多醫師都判定這個男孩已無法正常學習,然而在史代納的教導下,這個男孩卻能在兩年後進入一般正常學校與同齡兒童一起學習,後來還成為醫師。這次經驗讓史代納體認到,教育也應具有療癒的功能。 華德福幼兒教育的原則是發展幼兒堅強、健康的意志,因為幼兒在零到六歲間是意志的主要發展期,也是模仿力和想像力的高峰期。

華德福教育的特色

史代納指出:「兒童是一個完全的感官體,對於人們留在他內心的任何印象他都會有所反應。因此最基本的教育原則是,不要認為孩子可能經由理性來學習事物的是非與好壞。而要深知:我們在孩子四周的所做所為,都會深入他的身體、心靈與精神,轉化為他自己的部分。一個小生命的健康與否,正與我們成人的思想、行為息息相關。」因此華德福幼稚園的特色有:

● 溫暖、愛與整齊的環境。保護孩子身心組織健全發展,猶如母親提供溫暖安全的子宮,給未出生的孩子發展他的身體組織一樣。柔和、美麗、整潔的環境,讓孩子沈浸在安寧和美的心靈體驗中。

●充滿自然素材的活動空間。天然素材增加孩子的感官經驗和體驗大自然無窮盡之美。簡單的木頭玩具和布娃娃激發孩子的想像力。

●幼兒的活動以節奏性、規律性和重複性為原則。節奏像呼吸一樣重要,順著孩子的生理法則帶給孩子安全感。重複的活動及歌曲、詩詞、故事等,讓孩子因熟悉而產生持久的愛,並增強記憶力。

●沒有教學的學習活動。孩子的學習來自主動的意志、配合孩子天生的模仿特質,老師只做而不教。老師唱歌,孩子一起唱;老師做麵包,孩子加入一起做;老師勤奮的工作,孩子也在一旁勤奮的遊戲。老師的角色是塑造一個值得孩子模仿的榜樣。

(本文摘自《天下雜誌一九九九教育特刊.從零歲開始》)

作者:周慧菁 出處:親子天下

許多父母可能都聽過「福祿貝爾」、「蒙特梭利」、「華德福」式教學,卻不清楚這些名詞的背後,其實沿襲了知名幼教大師的教養理念。讓我們來聽聽幼教大師的觀點,透過智慧及經驗的傳承,為教養工作帶來新的啟發。

福祿貝爾:首創幼稚園 被稱為幼稚園之父的福祿貝爾(Friedrich Froebel, 1783-1852)生於十八世紀末,德國人,他認為幼兒應在神的花園裡學習,以發展人的本性,也就是神性,所以他創辦了全世界第一所幼稚園,並取名為「遊戲花園」。在這花園裡,老師是園丁,負責施肥澆水,讓每株幼苗依他們自然的本性開花結果,茁壯成長。直到現在,許多幼稚園仍沿襲著他的教學理念。 十九世紀初,幼兒教育還不是大家所關心的領域,而在心理學還沒發達的當時,福祿貝爾就論及幼兒的心理發展,可說是現代幼兒心理學的先驅。

教育,從幼兒期開始

福祿貝爾認為小孩的感覺器官、身體和四肢的發展,達到開始懂得表達自己時,就是人類發展階段中嬰兒期的終了,並開始進入幼兒期。幼兒期的階段,就是人類真正教育的開始。在這個階段,保育及保護身體的工作逐漸減少,精神的保育層面會逐漸增多,這也就是廣義的教育。 重視幼兒教育的福祿貝爾有個孤獨的童年,出生不久母親就過世。他常常一個人坐在牧師父親的身旁,傾聽村人前來請教各種問題。住家附近的杜林根森林,成為他心靈的慰藉。 在大自然的懷抱中,他不斷思索自然的奧祕和自然與人的關係。他愈深入自然的生活,愈感覺到自然界、植物界,特別是樹木的世界,是人類生活的一種啟示,也是一種象徵。 這些體驗後來成為福祿貝爾教育學的特色,就是奠基在神、自然和人類之間內在的關聯。「兒童的教育必須和人類發展的現在、過去、未來的要求協調一致、互相結合。人類同時具有神的素質、自然的素質和人的素質。因此,人與神和自然之間的關係非常密切。」 一生堅持留長髮、崇尚簡樸生活的福祿貝爾會走進教育的領域,也是偶然的機緣。一八○五年,他為了當建築師到法蘭克福,在那兒遇到一位朋友,偶爾談起人生問題,這位朋友聽完後跟他說:「你不適合當建築師,你最好當老師。我的學校剛好有一個缺額,如果你有意願,這個缺額就留給你。」 福祿貝爾於是進了學校,教導九到十一歲的男孩,並幫忙制定全校的新教育課程。在給哥哥的信中,他描述到:「我彷彿發現了自己長久以來所憧憬的東西,又好像找到自己生命的意義。我好像在水中優游的魚、在空中飛翔的鳥一樣感到非常幸福快樂。」他終於發現了自己的人生使命,決心獻身教育。 福祿貝爾相信兒童是社會的動物,行動是理解的基石,而遊戲是教育過程中不可或缺的一部分。 教育是教導兒童將自己內在的思想和感情,自由地向外表現的作用。真正健康的兒童一定是活動的,不斷想做些什麼的,想把自己的欲求向外表現出來。福祿貝爾認為,所有這些都是創造性的,同時會在遊戲裡表現出來。教育的責任就是幫助兒童實現這種自我的表現。

遊戲和繪畫的啟發

兒童在遊戲時最感到愉快、興奮,這是因為遊戲可以讓他感覺自己的存在,而且了解到自己是團體中的一員。 在幼兒期的教育中,福祿貝爾除了重視遊戲外,也很重視繪畫活動。他認為繪畫最能表達幼兒的心理和創意;不但能增進身心的調和發展,也能促使思考、判斷、比較與知覺等精神作用的發達,並培養想像和發現問題的能力。 一八四○年福祿貝爾創設了第一家幼稚園。他設計的幼稚園課程包括一組用來增進感覺發展的教具及活動,教具內容有線球、積木、木板、自然物體和幾何圖形等有助於探索及操作的物品,活動內容則有模擬、切割、摺疊、穿珠子、刺繡等用以培養發明及技能發展的活動。 除了設立幼稚園外,福祿貝爾還成立了一個訓練年輕女性成為幼稚園老師的機構,成為幼兒師資專業化的先驅。 受到福祿貝爾的影響,歐美各國開始或由政府設立公立幼稚園,或由民間團體成立免費幼稚園,來改善幼兒的教育品質。

蒙特梭利:教育,從「工作」開始

「六十位涕泗縱橫、飽受驚嚇的孩童,害羞得似乎不可能讓他們開口。貧窮遭遺棄的小孩,成長在黑暗的小村落,沒有事物可供模仿。心靈隱藏在封閉的空間裡。」一九○七年,蒙特梭利(Maria Montessori, 1870-1952)初次踏進這間日後讓她聞名於世的「兒童之家」,留下這樣的印象。 當時在羅馬市的一處貧民區,由於父母親白天必須工作,年長兒童必須上學,剩下的年幼兒童就只好自行在公寓社區裡的樓梯、走廊間玩耍,他們污損牆壁、樓梯間,造成髒亂和破壞。管理當局考慮之後,決定將這些兒童收容在一起,並請專人負責照顧。蒙特梭利過去成功的經驗使她成為最適當的人選。 蒙特梭利出生於一八七○年——義大利統一那年,是義大利第一位學醫的女性,在飽受男同學歧視,及父親反對的強大壓力下,完成她的醫學院生涯。 奇蹟式的成就 當時一般人認為,男女同學一起解剖屍體是不妥當的。所以她必須獨自在解剖室中進行工作,常常在屍體堆中獨自捱過幾個小時。 拿到醫學博士後,成為精神科的助理醫師,她成功的使一些來自精神病院的智障兒童學會了讀和寫,甚至能和正常兒童一樣順利通過公立學校考試。這種奇蹟式的成就,讓她首次受到矚目。「心智的缺陷,是教育的問題,而不是醫學上的問題,」蒙特梭利發現,即使這些有障礙的小孩,在受到鼓舞後,也會產生自發性的學習興趣與自我紀律。於是她把這套方法,應用在「兒童之家」這群貧困卻正常的小孩身上。 六個月後,訪客來到「兒童之家」時,無不感到訝異。他們看到一群乾淨、有禮、專心、會讀寫的小孩。這群小孩在自己的小世界裡安靜有秩序的活動著,每個人都埋首於自己所選擇的「工作」。他們選擇工作的教具,回到座位,不會打擾其他同伴,稍後更會悄悄地將教具歸回原位。他們表情安詳愉悅,表現出對生活極高的興趣,以及自尊心。 與一般幼兒教育家很不同的一點是,蒙特梭利不太贊成遊戲,認為那是一個虛幻的世界,「兒童經常被錯誤的認為,迷戀於迴避思考的無意義的玩耍和遊戲中。」

尊重兒童,促成自我實現

她認為,兒童其實喜歡在一個真實客觀的世界裡,一個可以看、可以觸摸、可以移動、可以體驗的世界,從工作中表達自我、發展自我。所以兒童在做他喜歡的工作時,是全神貫注、全心投入的。就在這種自發性的活動中,紀律自然形成。蒙特梭利首次在這群小孩身上見到這種自發紀律時,深為感動,她自問:「這是怎麼來的?」 在這群小孩身上從未出現過爭奪物品的糾紛,他們都埋首在自己感興趣的活動中。如果有哪個小孩完成了一件極為出色的「工作」,其他的小孩只會感到欽佩和快樂。「他們似乎都為自己能做的事感到高興和滿足,而不妒嫉別人的成績,」蒙特梭利觀察說。 在蒙特梭利的理論中,教師的支配權並不多,她只為學習者準備一個適合其需要的環境。蒙特梭利認為,教師的作用基本上是一個觀察者;教師應讓兒童在學習中自由的實踐,去發現自己的錯誤、去冒險。教師的任務是尊重兒童的個人風格,讓他們循著不同的途徑達到自我實現和自我控制的目標。 蒙特梭利認為,每位兒童都是天生的探險家,他們會積極主動去探索並認識周遭的世界。在兒童之家,她非常重視學習環境和教具的設計,所有的設備都必須配合兒童幼小的體型,使他們有能力自己操作。只有自己真實的經驗,而非概念的記憶,才算是真正的學習。這些教具是許多學習的基礎,依照能力分等級,由已知到未知、具體到抽象,依次排列。 蒙特梭利教學法後來在歐洲,尤其是美國,非常受歡迎。因為二十世紀初,美國幼稚園正處於改革的過程,提高公共教育效率成為社會的迫切需求,教育家力求教育「科學化」。蒙特梭利所提出的「真實生活」的主張,讓許多美國父母耳目一新,而她主張「環境是決定生物體發展的關鍵」,也使不同階層的父母受到鼓舞。 一九二六年蒙特梭利在日內瓦的國際聯盟上,以「教育與和平」為題發表演說:「迄今,人類社會的進化,還只是繞著成人的希望打轉。當我們建立起此一物慾充斥的社會時,兒童一直被我們遺忘。正因如此,人性的進化只能比喻為一條腿的進化。」這樣的呼籲,對於七十多年後的現代社會仍然適用。

史代納:體驗自然,發展人生

一種新的教育思潮的興起,通常是伴隨社會的巨變而來。華德福教育體系的產生即是如此。 第一次世界大戰結束,德國戰敗。國內經濟也跟著一敗塗地,饑荒遍地,示威、罷工四起,暴動頻頻。德國,甚至整個世界的前途走向,眾說紛紜,但大家都努力想辦法解決社會、經濟及政治上的各種難題。

身、心、靈發展並重

其中,德國一位思想家、教育家,也是「人智學」(Antroposophy)創立人史代納(Rudolf Steiner, 1860-1925)認為關鍵在教育。傳統的教育方式無法解決當時的文化困境及因應社會遽變,必須有一套能照顧孩童身、心、靈整體發展的教育方式,來擴展每個人的內在潛能及生命視野,為一個更美好的人類未來奠基。 「我們不應問一個人生存於現今社會應具備哪些知識與能力,而應該問這個人的內在潛能是什麼?他的發展方向是什麼?如此,我們才能為現有的社會不斷注入由成長中的這一代內在出發的新力量,也只有這樣的社會,才是一個由其組成分子所共同創造的活社會,而不是一個以既有的社會組織型態,來要求並塑造成長中一代的保守社會。」 當時,一位德國工業家很認同史代納理念,於是在一九一九年邀請史代納為他的華德福(Waldorf)工廠員工的子女創立一所學校。從此,華德福學校(或稱史代納學校)開始了在世界教育體系中獨樹一格的教育實驗。 採幼稚園到高中一貫學制的華德福學校,以開放、親和、整合性、藝術化的教學方式,教導學生透過對自然界的流轉去體驗生命內在的道德律,培養學生敬天愛人的價值觀,及對世界的責任感。

掌握幼兒發展的高峰期

藝術活動在華德福學校的教學裡佔很重要的地位。華德福學校的藝術性活動,目的並不在於訓練學生成為藝術家,而是要培養孩子成為創造力豐富、意志力堅強的人。因為所有的藝術活動都需要身心投入,不斷練習,是一種意志力的訓練。而且當他們經歷困難並設法克服後所獲得的喜悅與滿足,對心靈的成長有非常正面的影響。 大學主修數學及自然科學的史代納,曾擔任一位水腦症兒童的家庭教師。當時許多醫師都判定這個男孩已無法正常學習,然而在史代納的教導下,這個男孩卻能在兩年後進入一般正常學校與同齡兒童一起學習,後來還成為醫師。這次經驗讓史代納體認到,教育也應具有療癒的功能。 華德福幼兒教育的原則是發展幼兒堅強、健康的意志,因為幼兒在零到六歲間是意志的主要發展期,也是模仿力和想像力的高峰期。

華德福教育的特色

史代納指出:「兒童是一個完全的感官體,對於人們留在他內心的任何印象他都會有所反應。因此最基本的教育原則是,不要認為孩子可能經由理性來學習事物的是非與好壞。而要深知:我們在孩子四周的所做所為,都會深入他的身體、心靈與精神,轉化為他自己的部分。一個小生命的健康與否,正與我們成人的思想、行為息息相關。」因此華德福幼稚園的特色有:

● 溫暖、愛與整齊的環境。保護孩子身心組織健全發展,猶如母親提供溫暖安全的子宮,給未出生的孩子發展他的身體組織一樣。柔和、美麗、整潔的環境,讓孩子沈浸在安寧和美的心靈體驗中。

●充滿自然素材的活動空間。天然素材增加孩子的感官經驗和體驗大自然無窮盡之美。簡單的木頭玩具和布娃娃激發孩子的想像力。

●幼兒的活動以節奏性、規律性和重複性為原則。節奏像呼吸一樣重要,順著孩子的生理法則帶給孩子安全感。重複的活動及歌曲、詩詞、故事等,讓孩子因熟悉而產生持久的愛,並增強記憶力。

●沒有教學的學習活動。孩子的學習來自主動的意志、配合孩子天生的模仿特質,老師只做而不教。老師唱歌,孩子一起唱;老師做麵包,孩子加入一起做;老師勤奮的工作,孩子也在一旁勤奮的遊戲。老師的角色是塑造一個值得孩子模仿的榜樣。

(本文摘自《天下雜誌一九九九教育特刊.從零歲開始》)

蒙特梭利、華德福及福祿貝爾等三種教育主流思惟

蒙特梭利、華德福及福祿貝爾等國外教育主流思惟,在過去陸續進入台灣後,近幾年發展逐步受家長重視,也提供家長另類的選擇。

福祿貝爾教學重視遊戲與繪畫活動,這是因為創辦全球第一所幼稚園的福祿貝爾認為,繪畫最能表達幼兒的心理和創意,也能促使思考、判斷、比較與知覺等精神作用的發達,並培養想像與發現問題的能力。在創立幼稚園的同時,福祿貝爾也同時設計一組用來增進感覺發展的教具及活動,教具內容有線球、積木、木板、自然物體和幾何圖形等有助於探索及操作的物品,活動內容則有模擬、切割、折疊、穿珠子、刺繡等用以培養發明及技能發展的活動。

蒙特梭利的教育中心思想則認為,教育是從「工作」開始,因此蒙氏教學非常重視教具的操作,孩子在執行教具操作的同時,即在「工作」。蒙氏強調個體的學習,重視孩子秩序感的培養,純蒙氏幼兒園早上一定有半天的時間進行教具操作,下午配合台灣家長民情輔以單元教學。由於創立此教學法的蒙特梭利博士為天主教徒,因此天主教系統的幼兒園或多或少會安排蒙氏課程。而教授蒙特梭利的教師需有專業認證,目前台灣僅有「財團法人蒙特梭利研究基金會」的教師證有教育部認可的證照字號。

華德福教育則強調孩子身、心、靈發展並重,以擴展孩子的內在潛能及生命視野。而藝術活動在華德福幼兒園中佔有重要地位。華德福幼稚園的特色包括溫暖的環境,教室的布置皆採用暖色系,及充滿自然素材的活動空間。華德福反對商業化的玩具,認為天然素材能增加孩子的感官經驗,因此鼓勵父母給予孩子布娃娃、木頭玩具,以激發孩子的想像力。目前在新竹、宜蘭、台中、高雄、台北皆有華德福幼兒園。

以上摘自「優質幼稚園在哪裡?」 作者:陳珮雯 出處:親子天下

2011年8月8日 星期一

華德福&蒙特梭利

作者:jane6667

時間:2007-02-07 16:13

---------以下是我接觸過兩種教育之後的心得-----

*0-7幼兒教育大目標很大的不同

華:保護幼兒使在夢幻狀態

蒙:使幼兒覺醒、覺知自己的定位

*就技術面來說

華:除不讀寫算外,藝術活動、唱歌指謠簡單有規律的律動、說故事、自由遊戲、親近自然、希望由四肢的活動強健基礎的身體並將意志力貫穿全身及腦,提供環境等待孩子的內外成熟,大人所做就是提供穩定的身教示範模仿

蒙:提供多樣的教具、藉由教具自由意志操作(但須遵守教師的規則)以讓孩子建立自學自信,大人公平尊重的對待也讓孩子自重,生活上多樣為孩子著想的硬體設計,讓孩子能成為自己的主人

*相同處

都強調規律有秩序作息對幼兒的好處,呼吸節奏安排有異曲同工之妙

----------------

哪一個較好?以較重理念的父母來說

看父母基於對人的全面了解,心中認定幼兒教育的重點目標,所做出來的選擇,個人覺得較有意義,也才不易隨波逐流

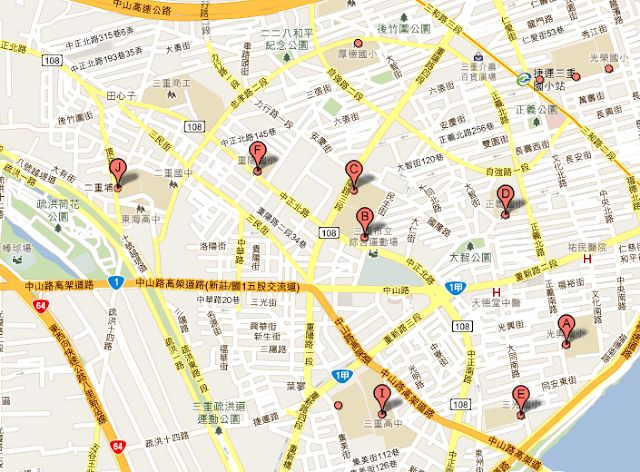

公立幼稚園

市立三光國小附設幼稚園 241新北市三重區大同里大同南路157號 (02)29753308#672

市立二重國小附設幼稚園 241新北市三重區大有街10號 (02)29846446#190

市立三重國小附設幼稚園 241新北市三重區三和路3段1號 (02)29722095#179

市立三和國中幼稚園 241新北市三重區三和路四段216號 (02)22879890#701

市立明志國中幼稚園 241新北市三重區中正北路107號 (02)29844132#365

市立重陽國小附設幼稚園 241新北市三重區中正北路113號 (02)29826272#323

市立興穀國小附設幼稚園 241新北市三重區五谷王北街46號 (02)29990725#32

市立五華國小附設幼稚園 241新北市三重區五華街141巷60號 (02)28575431

市立碧華國小附設幼稚園 241新北市三重區五華街160號 (02)28573159#2

市立光榮國中幼稚園 241新北市三重區介壽路26號 (02)29780211

市立光榮國小附設幼稚園 241新北市三重區介壽路32號 (02)29740767#20

市立光興國小附設幼稚園 241新北市三重區正義南路62號 (02)29755439#10

市立永福國小附設幼稚園 241新北市三重區永福街66號 (02)22876716#281

市立碧華國中幼稚園 241新北市三重區自強路五段66號 (02)29851121#148

市立厚德國小附設幼稚園 241新北市三重區忠孝路一段70號 (02)29868825#53

市立正義國小附設幼稚園 241新北市三重區信義西街31號 (02)29852293#12

市立修德國小附設幼稚園 241新北市三重區重陽路三段3號 (02)29800495#622

市立三重高中幼稚園 241新北市三重區集美街212號 (02)29760501#412

市立興化國小附設幼稚園 242新北市新莊區五工二路50巷2號 (02)22991001#108

市立丹鳳國小附設幼稚園 242新北市新莊區中山路三段625號 (02)29035355#105

市立國泰國小附設幼稚園 242新北市新莊區中正路386號 (02)29043693#29

市立新莊國小附設幼稚園 242新北市新莊區中正路86號 (02)89917743

市立榮富國小附設幼稚園 242新北市新莊區中和街193號 (02)22769020#871

市立中信國小附設幼稚園 242新北市新莊區中信街168號 (02)85211131#101

市立中港國小附設幼稚園 242新北市新莊區中港一街142號 (02)29927902

市立新泰國小附設幼稚園 242新北市新莊區公園一路91號 (02)29971005#117

市立頭前國小附設幼稚園 242新北市新莊區化成路231號 (02)29920238#21

市立民安國小附設幼稚園 242新北市新莊區民安路261號 (02)22023527

市立思賢國小附設幼稚園 242新北市新莊區自立街229號 (02)29980443#238

市立昌隆國小附設幼稚園 242新北市新莊區昌隆街63號 (02)29962351#813

市立頭前國中幼稚園 242新北市新莊區思源路485號 (02)85217555

市立新泰國中幼稚園 242新北市新莊區新泰路359號 (02)22779537#703

市立裕民國小附設幼稚園 242新北市新莊區裕民街123號 (02)29013931

市立光華國小附設幼稚園 242新北市新莊區龍安路452號 (02)22058866#86

市立豐年國小附設幼稚園 242新北市新莊區瓊泰路116號 (02)22017102#37

市立二重國小附設幼稚園 241新北市三重區大有街10號 (02)29846446#190

市立三重國小附設幼稚園 241新北市三重區三和路3段1號 (02)29722095#179

市立三和國中幼稚園 241新北市三重區三和路四段216號 (02)22879890#701

市立明志國中幼稚園 241新北市三重區中正北路107號 (02)29844132#365

市立重陽國小附設幼稚園 241新北市三重區中正北路113號 (02)29826272#323

市立興穀國小附設幼稚園 241新北市三重區五谷王北街46號 (02)29990725#32

市立五華國小附設幼稚園 241新北市三重區五華街141巷60號 (02)28575431

市立碧華國小附設幼稚園 241新北市三重區五華街160號 (02)28573159#2

市立光榮國中幼稚園 241新北市三重區介壽路26號 (02)29780211

市立光榮國小附設幼稚園 241新北市三重區介壽路32號 (02)29740767#20

市立光興國小附設幼稚園 241新北市三重區正義南路62號 (02)29755439#10

市立永福國小附設幼稚園 241新北市三重區永福街66號 (02)22876716#281

市立碧華國中幼稚園 241新北市三重區自強路五段66號 (02)29851121#148

市立厚德國小附設幼稚園 241新北市三重區忠孝路一段70號 (02)29868825#53

市立正義國小附設幼稚園 241新北市三重區信義西街31號 (02)29852293#12

市立修德國小附設幼稚園 241新北市三重區重陽路三段3號 (02)29800495#622

市立三重高中幼稚園 241新北市三重區集美街212號 (02)29760501#412

市立興化國小附設幼稚園 242新北市新莊區五工二路50巷2號 (02)22991001#108

市立丹鳳國小附設幼稚園 242新北市新莊區中山路三段625號 (02)29035355#105

市立國泰國小附設幼稚園 242新北市新莊區中正路386號 (02)29043693#29

市立新莊國小附設幼稚園 242新北市新莊區中正路86號 (02)89917743

市立榮富國小附設幼稚園 242新北市新莊區中和街193號 (02)22769020#871

市立中信國小附設幼稚園 242新北市新莊區中信街168號 (02)85211131#101

市立中港國小附設幼稚園 242新北市新莊區中港一街142號 (02)29927902

市立新泰國小附設幼稚園 242新北市新莊區公園一路91號 (02)29971005#117

市立頭前國小附設幼稚園 242新北市新莊區化成路231號 (02)29920238#21

市立民安國小附設幼稚園 242新北市新莊區民安路261號 (02)22023527

市立思賢國小附設幼稚園 242新北市新莊區自立街229號 (02)29980443#238

市立昌隆國小附設幼稚園 242新北市新莊區昌隆街63號 (02)29962351#813

市立頭前國中幼稚園 242新北市新莊區思源路485號 (02)85217555

市立新泰國中幼稚園 242新北市新莊區新泰路359號 (02)22779537#703

市立裕民國小附設幼稚園 242新北市新莊區裕民街123號 (02)29013931

市立光華國小附設幼稚園 242新北市新莊區龍安路452號 (02)22058866#86

市立豐年國小附設幼稚園 242新北市新莊區瓊泰路116號 (02)22017102#37

華德福的早期教育

2011-05 親子天下特刊 作者:整理∣陳珮雯

為什麼近年來「華德福」教育愈來愈被認同? 為什麼採用它的教育理念,就能保有孩子的快樂童年,又能發掘他的潛能? 善用5原則,來創造孩子日常生活與學習的經驗,為孩子奠定學前教育的基礎,給他們一個完整、獨特的童年。

「要讓兒童在五歲時做好入學準備,最佳之道在於,讓他們三歲時活得像三歲,四歲時活得像四歲。」投身華德福教育二十四年的琳恩.歐德菲爾德(Lynne Oldfield)在其《自由學習:華德福早期教育》一書中,定義了成人正確看待幼兒教育的態度。

發展八十年的華德福教育,主張讓幼兒「自由學習」,透過不受成人干涉的自由玩耍,奠定學前教育的基礎;而自由學習教育方式的關鍵在於耐心。

萬物皆有時,琳恩認為,自由學習即是成人主動發揮耐心,順時、適性而為,不必要急於依各種標準為幼兒打造童年,否則不僅對兒童造成不切實際的壓力,也導致家長與教師背負相同壓力。身為教師及研究員,琳恩‧歐德菲爾德在探究英國學前教育體系後,提出了教育學前幼兒的五項原則:尊重童年、規律、重複、安全感、一致性。

尊重童年

視兒童為有能力的學習者

尊重童年與兒童應該要主動而為,而不只是一項價值觀,必須無時無刻實行,適時為兒童提供所需;更重要的是,讓兒童有機會「適性發展」。這是對童年展現適當尊重的重點所在。

尊重童年的課程將兒童視為有能力的學習者,影響課程的主要人物為負責、口齒清晰的成人,這些成人了解自己的角色,並能回應兒童的問題。

規律、重複

EQ素養必備的條件

EQ(情緒智商)學派主張給予兒童充分的支持與滋養,以培養其身、心、靈各方面的「素養」。但不應強迫兒童學習各種技巧來培養各方面的素養,而應創造理想的環境,培養兒童的溝通能力,以表達想法與情緒。情緒素養的重點在於了解自我,進而設法了解他人。透過日常生活中的規律與不斷重複熟悉的活動,可以培養出對「了解」以及「存在」的安全感。

規律與重複存在許多人的生活裡。許多宗教都透過儀式,例如:冥想、誦經、禱告、懺悔、齋戒、慶典與紀念來連結人與神。這些儀式讓人很有安全感,因此成為許多人生活中重要的一部分。

考量許多成人對「日常慣例」的倚賴,琳恩認為,規律與重複是構成日常生活的兩大要素。許多成人的一天都從個人簡單但重要的習慣開始,例如:起床前一定要收聽特定的廣播節目、燒壺水、把貓放出屋外等等。這些簡單的習慣一旦被打亂 (可能是鬧鐘故障),一天的生活規律便可能受到影響。

因此,對兒童而言,知道何時將發生何事,非常重要。就算在遊戲或與人互動時遭遇挫折及挑戰,幼童也知道他可以得到撫慰。

安全感

自由玩耍與安全保護的兩難

固定規律及重複的習慣可創造情緒上的安全感,但兒童也必須受到保護,以避免受到外傷。媒體天天提醒這世界有多危險:英國倫敦一位八歲女孩在家中遭到虐殺;麻疹、腮腺炎及德國麻疹三合一疫苗是導致部分兒童罹患自閉症的主因或部分原因;狂牛症、基因改造食品、行動電話、免疫作用、交通、海洋及河川的汙染等等,統統威脅到幼兒的安全。

提供適當環境讓兒童自由玩耍,同時保護兒童避免在玩耍中發生危險,一直是二十世紀中爭辯不休的問題。尼可.庭伯根(Niko Tinbergen)在七○年代撰寫〈玩耍的重要〉 (The Importance of being playful) 一文,表示家長若曾在戶外玩耍、不受監督、自由自在的玩泥巴,對子女的教育將產生不同影響。現在幼稚園以為闢一小塊地方創造「泥地」,兒童就能透過「水槽」來體驗水坑、小河。然而這些兒童未曾體會玩耍的重要,一旦長大成為家長,如何能了解玩耍──真正玩耍的意義,並為子女創造玩耍的機會?這是所有學前兒童教育學者皆應深思的問題。

一致性

良好親師溝通有助學習續航力

家庭和學校是多數兒童生活的兩大重心,對幼兒來說兩地生活經驗的一致十分重要。不僅兩地的生活經驗必須一致,兩地之間也必須保持聯繫。由於教師與家長間的溝通,對兒童的情緒及智力健全發展影響極大。因此,需要親師互相尊重,並互通有無。教師有責任與家長溝通其教育理念及方法,而家長有義務與教師說明子女的需求、憂慮及快樂。透過家庭與學校的密切聯繫,可讓兒童產生安全感,且在日常生活中持續學習。

學前教育有各種學派,但應讓各學派達成共識,進而奠定共通原則,以建立適合兒童的教育方法。儘量了解各種學前教育方法的基本原理、核心教育方法及指導原則,以便針對自己的做法、教育方法以及兒童的幼年生活做出適當選擇。

建立共識並不是指「複製」早期兒童教育的教學方法,而是透過共識創造最理想、資訊最周全、多元的教育學派。許多教育共識都有相同的依據原理,結合了蒙特梭利、福祿貝爾(Froebel)等觀點,這些學派都透過不同方法,提倡玩耍、觀察及主動發揮耐心的重要性。

英國皇家眼中的好學校

英國督學克里斯丁.舒勒(Christian Schiller)於一九四六年提出「好」學校應具備的特質:

一、對學校而言,初級教育不僅在為未來奠定基礎,也在於完成某發展階段。

二、學校要完成上述發展階段,並非設立某種標準,而應提供各種豐富的體驗及活動,讓兒童能在各個成長階段獲得充分發展。

三、讓兒童透過語文、活動、音樂、繪畫及勞作來表達自我權力;也就是透過藝術的形式來表現。

四、讓兒童透過語文、觀察、算數及肢體的運用來發展自我權力;也就是透過勞動的形式來表現。

五、讓兒童學習最佳的相處方式。

六、根據兒童活動及休息的需求,安排體驗及活動課程,並依據兒童從體驗及活動中所學到的知識,決定各項活動的時間。

顯然,對這位皇家督學處(Her Majesty's Inspectorate)的成員而言,教育的基本價值觀是將兒童視為成人。依據此原則,所謂童年是指主動參與、探索,以及必須由成人提供保護的時期。

在二十一世紀初,多數兒童必須依據成人對童年的定義來度過童年。但華德福學派則是建立獨有的童年觀念,在幼年時期創造生活及學習經驗,以培養意志力。對於該學派而言,所有一切,包括課程、態度、組織、實踐方法、責任等等,都在於為兒童創造完整的經驗。而最重要的關鍵在於培育兒童;培養情緒與認知素養;著重於身、心、靈;並藉此建立早期教育的形式,讓兒童面對挑戰,同時也保護他們,以及他們的童年。

為什麼近年來「華德福」教育愈來愈被認同? 為什麼採用它的教育理念,就能保有孩子的快樂童年,又能發掘他的潛能? 善用5原則,來創造孩子日常生活與學習的經驗,為孩子奠定學前教育的基礎,給他們一個完整、獨特的童年。

「要讓兒童在五歲時做好入學準備,最佳之道在於,讓他們三歲時活得像三歲,四歲時活得像四歲。」投身華德福教育二十四年的琳恩.歐德菲爾德(Lynne Oldfield)在其《自由學習:華德福早期教育》一書中,定義了成人正確看待幼兒教育的態度。

發展八十年的華德福教育,主張讓幼兒「自由學習」,透過不受成人干涉的自由玩耍,奠定學前教育的基礎;而自由學習教育方式的關鍵在於耐心。

萬物皆有時,琳恩認為,自由學習即是成人主動發揮耐心,順時、適性而為,不必要急於依各種標準為幼兒打造童年,否則不僅對兒童造成不切實際的壓力,也導致家長與教師背負相同壓力。身為教師及研究員,琳恩‧歐德菲爾德在探究英國學前教育體系後,提出了教育學前幼兒的五項原則:尊重童年、規律、重複、安全感、一致性。

尊重童年

視兒童為有能力的學習者

尊重童年與兒童應該要主動而為,而不只是一項價值觀,必須無時無刻實行,適時為兒童提供所需;更重要的是,讓兒童有機會「適性發展」。這是對童年展現適當尊重的重點所在。

尊重童年的課程將兒童視為有能力的學習者,影響課程的主要人物為負責、口齒清晰的成人,這些成人了解自己的角色,並能回應兒童的問題。

規律、重複

EQ素養必備的條件

EQ(情緒智商)學派主張給予兒童充分的支持與滋養,以培養其身、心、靈各方面的「素養」。但不應強迫兒童學習各種技巧來培養各方面的素養,而應創造理想的環境,培養兒童的溝通能力,以表達想法與情緒。情緒素養的重點在於了解自我,進而設法了解他人。透過日常生活中的規律與不斷重複熟悉的活動,可以培養出對「了解」以及「存在」的安全感。

規律與重複存在許多人的生活裡。許多宗教都透過儀式,例如:冥想、誦經、禱告、懺悔、齋戒、慶典與紀念來連結人與神。這些儀式讓人很有安全感,因此成為許多人生活中重要的一部分。

考量許多成人對「日常慣例」的倚賴,琳恩認為,規律與重複是構成日常生活的兩大要素。許多成人的一天都從個人簡單但重要的習慣開始,例如:起床前一定要收聽特定的廣播節目、燒壺水、把貓放出屋外等等。這些簡單的習慣一旦被打亂 (可能是鬧鐘故障),一天的生活規律便可能受到影響。

因此,對兒童而言,知道何時將發生何事,非常重要。就算在遊戲或與人互動時遭遇挫折及挑戰,幼童也知道他可以得到撫慰。

安全感

自由玩耍與安全保護的兩難

固定規律及重複的習慣可創造情緒上的安全感,但兒童也必須受到保護,以避免受到外傷。媒體天天提醒這世界有多危險:英國倫敦一位八歲女孩在家中遭到虐殺;麻疹、腮腺炎及德國麻疹三合一疫苗是導致部分兒童罹患自閉症的主因或部分原因;狂牛症、基因改造食品、行動電話、免疫作用、交通、海洋及河川的汙染等等,統統威脅到幼兒的安全。

提供適當環境讓兒童自由玩耍,同時保護兒童避免在玩耍中發生危險,一直是二十世紀中爭辯不休的問題。尼可.庭伯根(Niko Tinbergen)在七○年代撰寫〈玩耍的重要〉 (The Importance of being playful) 一文,表示家長若曾在戶外玩耍、不受監督、自由自在的玩泥巴,對子女的教育將產生不同影響。現在幼稚園以為闢一小塊地方創造「泥地」,兒童就能透過「水槽」來體驗水坑、小河。然而這些兒童未曾體會玩耍的重要,一旦長大成為家長,如何能了解玩耍──真正玩耍的意義,並為子女創造玩耍的機會?這是所有學前兒童教育學者皆應深思的問題。

一致性

良好親師溝通有助學習續航力

家庭和學校是多數兒童生活的兩大重心,對幼兒來說兩地生活經驗的一致十分重要。不僅兩地的生活經驗必須一致,兩地之間也必須保持聯繫。由於教師與家長間的溝通,對兒童的情緒及智力健全發展影響極大。因此,需要親師互相尊重,並互通有無。教師有責任與家長溝通其教育理念及方法,而家長有義務與教師說明子女的需求、憂慮及快樂。透過家庭與學校的密切聯繫,可讓兒童產生安全感,且在日常生活中持續學習。

學前教育有各種學派,但應讓各學派達成共識,進而奠定共通原則,以建立適合兒童的教育方法。儘量了解各種學前教育方法的基本原理、核心教育方法及指導原則,以便針對自己的做法、教育方法以及兒童的幼年生活做出適當選擇。

建立共識並不是指「複製」早期兒童教育的教學方法,而是透過共識創造最理想、資訊最周全、多元的教育學派。許多教育共識都有相同的依據原理,結合了蒙特梭利、福祿貝爾(Froebel)等觀點,這些學派都透過不同方法,提倡玩耍、觀察及主動發揮耐心的重要性。

英國皇家眼中的好學校

英國督學克里斯丁.舒勒(Christian Schiller)於一九四六年提出「好」學校應具備的特質:

一、對學校而言,初級教育不僅在為未來奠定基礎,也在於完成某發展階段。

二、學校要完成上述發展階段,並非設立某種標準,而應提供各種豐富的體驗及活動,讓兒童能在各個成長階段獲得充分發展。

三、讓兒童透過語文、活動、音樂、繪畫及勞作來表達自我權力;也就是透過藝術的形式來表現。

四、讓兒童透過語文、觀察、算數及肢體的運用來發展自我權力;也就是透過勞動的形式來表現。

五、讓兒童學習最佳的相處方式。

六、根據兒童活動及休息的需求,安排體驗及活動課程,並依據兒童從體驗及活動中所學到的知識,決定各項活動的時間。

顯然,對這位皇家督學處(Her Majesty's Inspectorate)的成員而言,教育的基本價值觀是將兒童視為成人。依據此原則,所謂童年是指主動參與、探索,以及必須由成人提供保護的時期。

在二十一世紀初,多數兒童必須依據成人對童年的定義來度過童年。但華德福學派則是建立獨有的童年觀念,在幼年時期創造生活及學習經驗,以培養意志力。對於該學派而言,所有一切,包括課程、態度、組織、實踐方法、責任等等,都在於為兒童創造完整的經驗。而最重要的關鍵在於培育兒童;培養情緒與認知素養;著重於身、心、靈;並藉此建立早期教育的形式,讓兒童面對挑戰,同時也保護他們,以及他們的童年。

蔣勳:過得像個人,才能看到美

蔣勳曾說自己是用佈道的心情傳播對美的感動,現在他已經可說是美的宗教家。近幾年來,蔣勳走遍竹科與各地演講,到場的聽眾們彷彿都期待受到「開釋」,除了在席間對於充滿抑揚頓挫的感性分析頻頻點頭,發問的許多也都是已超乎美學的人生之問。事實上,這幾年來,蔣勳談的美,也有很大的變化。他過去比較偏向幫助大家賞析藝術之美,但他在與聽眾愈來愈多的互動中發現,許多上班族的餘暇時間已極度有限了,刻意附庸風雅地去欣賞音樂會、畫展已經沒有必要,重拾與周遭人的感情,重新找回「像個人樣」的生活方式,才能對美真正有所體會。本期美學學院專訪蔣勳,分享上班族也可以找回的生活之美。

文/麥立心

2007年5月 Cheers 雜誌

幾年來,幾乎所有的竹科企業我都去過了,和企業的人有所接觸後,我才知道我過去有「知識偏執」的狀況,但我並沒有真正認識30歲上下的職場工作人員。

竹科有一家上市公司的員工平均年齡是31.8歲,他們都是最優秀大學畢業的菁英。

在開始工作的前10年,是人生很重要的階段,但他們卻通常是11點以後才下班。要戀愛,可能沒有時間戀愛;要買房子,就用世俗的固定模式買房子,找一個大家認為有名的設計師;要結婚,但用很草率的方式結婚。我知道很多工程師經由輔導去娶烏克蘭新娘,他們可能連戀愛的時間、耐心都沒有。

真正的美,作假不得

我原來希望的藝術是能恢復人的品味和人的感覺,但他們接觸了這些東西卻沒有感覺,像有些企業會固定舉辦一些音樂會,但他們卻沒有辦法進入那個世界。所以我現在希望向大家說的是「人的原點」,當我們失去了人的原點,談所有的美都是假的。

我有一個朋友,住在信義路上億元的豪宅,找了日本最有名的設計師來裝潢,但有一次我去他家,發現他住了2年,可是廚房裡所有進口廚具的膠膜都沒撕掉。

他的房子只是一個showroom。可是家不是showroom,家是讓你可以放鬆自在、活得像人的地方,家是因為住在裡面的人有自己的渴望、自己的感覺,才會有自己的風格。

如果主人對這個家沒有意見、對自己的生活沒有看法,只想告訴別人買的是義大利最貴的床,那只是作假給別人看。

你可以在家裡放很多明式家具,很美;你喜歡家裡很空,也很美,但這裡面的難度是你到底要什麼,如果你不知道,你找再有名的建築師設計都是假的,你怎麼樣回來做自己,才是最難的功課。

我自己是住在淡水河邊,當時會在那裡買房子,是因為覺得淡水河口好漂亮,但是我房子的建商卻不知道善用那裡的美景,窗戶建得很小,我在房間裡就覺得好難過。

所以我找了一個學建築的學生,他幫我開了12個窗,而且全部是往外推的推窗,比拉窗更有靠近河邊的感覺,還架出一個小陽台,所以我可以坐在小欄杆上看河,和淡水河只有2公尺的距離。

我也不喜歡隔間,所以設計師幫我用高度界定出3個不同的區域。我家最高的地方是客廳,朋友來的時候坐在最高的地方喝茶;次高的地方是書房,我在那邊看書;再次高的地方是我的餐廳。我覺得這是我的房子、我的家,我是主人,我知道我要什麼。

在穿著上,我喜歡純棉、純麻,因為我覺得它們很溫暖,材料本身有觸覺上的記憶,在排汗、吸汗的過程也非常舒服。加上我喜歡爬山、喜歡躺在草地上、喜歡在海灘捲起褲腳踩水,我喜歡這樣的生活,所以我就有我服裝的特徵,名牌就不適合我,因為我喜歡自在。

找回人與人之間的感覺

我現在不問工程師有沒有去聽音樂、看展覽,反而是問他們:「你們在這裡工作5年了,有沒有人可以告訴我公司門口那一排是什麼樹?」但很少人能夠回答的出來。

事實上,他們公司門口那排小葉欖仁的葉子漂亮得不得了,綠色會在陽光裡發亮。後來我再去,就有一個員工和我說,「謝謝你告訴我這件事,我現在下班時會先看看小葉欖仁再回家,所以比較不會和太太吵架了。」

他也問我現在5歲的女兒將來該學鋼琴、還是小提琴,但我建議11點下班的他多抱抱女兒,比較重要。因為所有的藝術講的都是人的故事,一個孩子如果不記得父親的體溫,她將來看畫、聽音樂都沒有感動。如果沒有人的記憶,所有藝術對她而言都只是賣弄而已。

我們從年輕開始,就因為工作忙碌,忽略了人與人的感覺,但工作忙碌之餘,你還是一個人,你必須每分每秒提醒自己回來做人的部份。你看到了美,才會覺得這個世界是值得活下去的。如果你看到的只是品牌、只是假的美,你不見得快樂,那反而可能會是你憂鬱症的原因。

找回美的感覺其實很簡單,去觸摸一片葉子,去聞一下在很熱很熱的夏天、下完午後暴雨的氣味,那是都我們有記憶的感覺,那都會引發我們的感觸和感動。

現在美常常成為新的知識、新的壓力,博士可能毫無美感,但一個不識字的美濃農夫卻可以很美,他看得到月光的美、看得到稻浪翻飛的美。美是最大的財富,它不會因為你的學歷而不同,而是因為你人的部份完不完整而不同。

週休二日,回來做自己

現在台灣過週休二日,好像非要全家去吃一個餐廳、到哪裡去看薰衣草、喝咖啡,全部整套,然後全部的人塞車塞到一肚子氣。我們對休閒的定義是滿僵化的,好像一定要別人服務我們才算是休閒。

我自己假日的時候喜歡自己一個人做4菜1湯,因為我覺得做菜好快樂。我也很喜歡在週休二日洗我自己最喜歡的純棉的、純麻的襯衫,絕不丟給洗衣機,因為我覺得觸感好極了。看到它們晾在陽光裡、在風裡飄,白的好漂亮,我的週休二日就很快樂,因為我回來做自己。

在7、8月,民生東路六段有全台北最漂亮的大花紫薇,即使有車可開,那時候我也絕對要走路,這些是讓我最快樂的事,這才是人。如果我們吃得不像人,穿得不像人,生活都失去了人的意義,那談藝術太遙遠。

我談我的生活,並不希望別人學我。每個人是不一樣的,不要隨便相信價格、人云亦云,生活中的美學,應該是不按照別人安排的。每個人應該用自己的生命,去創造自己的生活美學出來。

蔣勳,60歲。學歷:文化大學史學系、文化大學藝術研究所、法國巴黎大學藝術研究所。經歷:曾任《雄獅美術》月刊主編,並先後執教於文化大學、輔仁大學與東海大學美術系,著有小說、散文、藝術史、美學論述作品數十種。現任:新竹IC之音電台《美的沈思》節目主持人

文/麥立心

2007年5月 Cheers 雜誌

幾年來,幾乎所有的竹科企業我都去過了,和企業的人有所接觸後,我才知道我過去有「知識偏執」的狀況,但我並沒有真正認識30歲上下的職場工作人員。

竹科有一家上市公司的員工平均年齡是31.8歲,他們都是最優秀大學畢業的菁英。

在開始工作的前10年,是人生很重要的階段,但他們卻通常是11點以後才下班。要戀愛,可能沒有時間戀愛;要買房子,就用世俗的固定模式買房子,找一個大家認為有名的設計師;要結婚,但用很草率的方式結婚。我知道很多工程師經由輔導去娶烏克蘭新娘,他們可能連戀愛的時間、耐心都沒有。

真正的美,作假不得

我原來希望的藝術是能恢復人的品味和人的感覺,但他們接觸了這些東西卻沒有感覺,像有些企業會固定舉辦一些音樂會,但他們卻沒有辦法進入那個世界。所以我現在希望向大家說的是「人的原點」,當我們失去了人的原點,談所有的美都是假的。

我有一個朋友,住在信義路上億元的豪宅,找了日本最有名的設計師來裝潢,但有一次我去他家,發現他住了2年,可是廚房裡所有進口廚具的膠膜都沒撕掉。

他的房子只是一個showroom。可是家不是showroom,家是讓你可以放鬆自在、活得像人的地方,家是因為住在裡面的人有自己的渴望、自己的感覺,才會有自己的風格。

如果主人對這個家沒有意見、對自己的生活沒有看法,只想告訴別人買的是義大利最貴的床,那只是作假給別人看。

你可以在家裡放很多明式家具,很美;你喜歡家裡很空,也很美,但這裡面的難度是你到底要什麼,如果你不知道,你找再有名的建築師設計都是假的,你怎麼樣回來做自己,才是最難的功課。

我自己是住在淡水河邊,當時會在那裡買房子,是因為覺得淡水河口好漂亮,但是我房子的建商卻不知道善用那裡的美景,窗戶建得很小,我在房間裡就覺得好難過。

所以我找了一個學建築的學生,他幫我開了12個窗,而且全部是往外推的推窗,比拉窗更有靠近河邊的感覺,還架出一個小陽台,所以我可以坐在小欄杆上看河,和淡水河只有2公尺的距離。

我也不喜歡隔間,所以設計師幫我用高度界定出3個不同的區域。我家最高的地方是客廳,朋友來的時候坐在最高的地方喝茶;次高的地方是書房,我在那邊看書;再次高的地方是我的餐廳。我覺得這是我的房子、我的家,我是主人,我知道我要什麼。

在穿著上,我喜歡純棉、純麻,因為我覺得它們很溫暖,材料本身有觸覺上的記憶,在排汗、吸汗的過程也非常舒服。加上我喜歡爬山、喜歡躺在草地上、喜歡在海灘捲起褲腳踩水,我喜歡這樣的生活,所以我就有我服裝的特徵,名牌就不適合我,因為我喜歡自在。

找回人與人之間的感覺

我現在不問工程師有沒有去聽音樂、看展覽,反而是問他們:「你們在這裡工作5年了,有沒有人可以告訴我公司門口那一排是什麼樹?」但很少人能夠回答的出來。

事實上,他們公司門口那排小葉欖仁的葉子漂亮得不得了,綠色會在陽光裡發亮。後來我再去,就有一個員工和我說,「謝謝你告訴我這件事,我現在下班時會先看看小葉欖仁再回家,所以比較不會和太太吵架了。」

他也問我現在5歲的女兒將來該學鋼琴、還是小提琴,但我建議11點下班的他多抱抱女兒,比較重要。因為所有的藝術講的都是人的故事,一個孩子如果不記得父親的體溫,她將來看畫、聽音樂都沒有感動。如果沒有人的記憶,所有藝術對她而言都只是賣弄而已。

我們從年輕開始,就因為工作忙碌,忽略了人與人的感覺,但工作忙碌之餘,你還是一個人,你必須每分每秒提醒自己回來做人的部份。你看到了美,才會覺得這個世界是值得活下去的。如果你看到的只是品牌、只是假的美,你不見得快樂,那反而可能會是你憂鬱症的原因。

找回美的感覺其實很簡單,去觸摸一片葉子,去聞一下在很熱很熱的夏天、下完午後暴雨的氣味,那是都我們有記憶的感覺,那都會引發我們的感觸和感動。

現在美常常成為新的知識、新的壓力,博士可能毫無美感,但一個不識字的美濃農夫卻可以很美,他看得到月光的美、看得到稻浪翻飛的美。美是最大的財富,它不會因為你的學歷而不同,而是因為你人的部份完不完整而不同。

週休二日,回來做自己

現在台灣過週休二日,好像非要全家去吃一個餐廳、到哪裡去看薰衣草、喝咖啡,全部整套,然後全部的人塞車塞到一肚子氣。我們對休閒的定義是滿僵化的,好像一定要別人服務我們才算是休閒。

我自己假日的時候喜歡自己一個人做4菜1湯,因為我覺得做菜好快樂。我也很喜歡在週休二日洗我自己最喜歡的純棉的、純麻的襯衫,絕不丟給洗衣機,因為我覺得觸感好極了。看到它們晾在陽光裡、在風裡飄,白的好漂亮,我的週休二日就很快樂,因為我回來做自己。

在7、8月,民生東路六段有全台北最漂亮的大花紫薇,即使有車可開,那時候我也絕對要走路,這些是讓我最快樂的事,這才是人。如果我們吃得不像人,穿得不像人,生活都失去了人的意義,那談藝術太遙遠。

我談我的生活,並不希望別人學我。每個人是不一樣的,不要隨便相信價格、人云亦云,生活中的美學,應該是不按照別人安排的。每個人應該用自己的生命,去創造自己的生活美學出來。

蔣勳,60歲。學歷:文化大學史學系、文化大學藝術研究所、法國巴黎大學藝術研究所。經歷:曾任《雄獅美術》月刊主編,並先後執教於文化大學、輔仁大學與東海大學美術系,著有小說、散文、藝術史、美學論述作品數十種。現任:新竹IC之音電台《美的沈思》節目主持人

2011年8月5日 星期五

長高不長胖 小孩每天「5210」

【聯合報╱記者劉惠敏/台北報導】

看電視玩電動少運動,讓小胖子愈來愈多,專家建議減重要從零歲起,從小要維持適當體重,長大才不會變胖子。

要讓孩子長得高,卻不要「橫向發展」,家長得多花心思。專家提出基本概念便是「五二一○」,要孩子每天吃五份蔬果,看電視少於二小時,每天運動一小時及飲料零卡。

「三電及三食」是孩子變胖的主要原因,台灣肥胖醫學會常務理事蕭敦仁說,三電就是電視、電腦及電玩,是現代兒童最主要的休閒活動,每天至少有三分之二的時間,不是躺著就是坐著。

三食便是偏食、速食及零食。蕭敦仁提醒,孩子減重的動機薄弱,家長得努力讓孩子聰明吃、快樂動,並養成好習慣,維持健康體重。

「五二一○」是美國小兒科學會提出的口號,甫出版新書的蕭敦仁說,家長多花點心思,要達到五二一○並不難。

營養師李姿儀建議,平時至少應幫孩子準備早餐及點心,多增加蔬果等富含纖維的食材,簡單計算熱量,不須強制完全禁吃零食。例如點心可準備蔬果優酪沙拉,葡萄等水果與冰塊打成冰沙,蘇打餅乾夾鮪魚及玉米粒;也可準備小包裝的餅乾,除了鼓勵孩子多喝開水,也可供應零卡可樂、茶飲及牛奶。

運動教練陳建國則建議,讓孩子快樂地玩也是好運動,例如在孩子身上綁氣球,讓他們追逐抓氣球;以簡單的武術概念或動物模樣設計體操,孩子可以玩得不亦樂乎,又能消耗熱量,也就能暫離電視及電腦。

【2011/08/05 聯合報】

2011年8月1日 星期一

廖玉蕙:慢慢走,欣賞啊!

【聯合報╱廖玉蕙】

2011.08.01

「我的孩子還很小,要怎樣才能培養他對閱讀的興趣?」「小朋友幾年級啦?」在閱讀的相關演講過後,我對著台下提問的年輕媽媽反問。「啊!他還在我的肚子裡,才七個月,我看過報導說閱讀能力的培養要越早越好。」我瞠目結舌,不知如何以對。瞬間,十幾年前的一樁往事躍上心頭:

一位焦慮的母親在電話中告訴我,她因為看到一分報導而沮喪萬分。報導上說:如果孔雀給雞孵養,牠就成不了一隻孔雀,只能變成一隻雞。她憂心自己只是個水泥工,知識水準低,雖然也曾努力設法參加讀書會,追趕各項資訊,卻囿於忙碌的工作,經常缺席,沒能及時學會最美好的教養策略。「家裡的三個孩子可能是孔雀,我怕被我這隻雞一養,可能永遠成不了孔雀,而只能成為一隻雞。」她甚至謙遜且誠懇的期待:「我多麼希望她們能成長在教授您的家庭,讓您將她們撫養成三隻漂亮的孔雀。」聞言之後,我不禁目瞪口呆。

我反問她:「你能確定當孔雀就比當雞好嗎?」我們到動物園去參觀,總期待孔雀開屏,那般五彩繽紛的羽毛確實讓人目眩神移;但是,一旦牠不肯在人們的期待下開屏,小朋友往往拿石子砸牠,所以,孔雀雖然美麗,卻也有不得不開屏的憂愁;反觀小時候家裡養的小雞,常常跟在母雞身後嘰嘰喳喳的跑來跑去;牠們是不是快樂,就像莊子跟惠施的濠梁之辯一樣,「我非『雞』,不知『雞』之樂!」但是,小雞沒有特殊壓力卻是明顯可以看得出來的,牠只要負責努力長大就行了。如此說來,雞跟孔雀相較,也多了怡然自得的優勢。

放下電話前,我告訴那位焦慮的母親:「其實,我們家也沒養出漂亮的孔雀,但可以很驕傲地說,我確實養出了兩隻健康快樂的小雞。」

所以,花大錢購買聽說可以保健的昂貴營養品,盼望孩子增強體力,能在冗長的戰線中持續戰鬥,卻在塑化劑事件裡赫然發現自己正親手餵食孩子毒品;有人早早帶著孩子到宣稱可以及早開發智力的補習班去暖身衝刺,念經、速讀、練記憶、補習…,期望自家孩子可以遙遙領先群倫,殊不知學齡未到,這些提前的灌輸,也許正悄悄在孩子心中埋下厭惡讀書的種籽。

我們就以陳樹菊和陳菊兩位為例,一「樹」之差,社經地位看似懸殊,但默默在市場賣菜的陳樹菊受人尊敬的程度,並不亞於位高權重的陳市長,重要的是,腦袋有沒有用來思考。如何給孩子良好教養,教他們正確的人生觀和進退應對之道才是正道。每個孩子的起跑點都不同,家長心情先放輕鬆,緩步引領,孩子才能正常成長。

「慢慢走,欣賞啊!」阿爾卑斯山路上的這則提醒的標語也許可以提供參考。為了求勝,不顧一切,只銳意競逐遙遠的目標,無異於坐在汽車裡急駛而過,對路旁美景無暇一顧,就像朱光潛說的:這豐富華麗的世界,便成了一個了無生趣的囚牢,這是一件多麼讓人惋惜的事啊!

2011.08.01

「我的孩子還很小,要怎樣才能培養他對閱讀的興趣?」「小朋友幾年級啦?」在閱讀的相關演講過後,我對著台下提問的年輕媽媽反問。「啊!他還在我的肚子裡,才七個月,我看過報導說閱讀能力的培養要越早越好。」我瞠目結舌,不知如何以對。瞬間,十幾年前的一樁往事躍上心頭:

一位焦慮的母親在電話中告訴我,她因為看到一分報導而沮喪萬分。報導上說:如果孔雀給雞孵養,牠就成不了一隻孔雀,只能變成一隻雞。她憂心自己只是個水泥工,知識水準低,雖然也曾努力設法參加讀書會,追趕各項資訊,卻囿於忙碌的工作,經常缺席,沒能及時學會最美好的教養策略。「家裡的三個孩子可能是孔雀,我怕被我這隻雞一養,可能永遠成不了孔雀,而只能成為一隻雞。」她甚至謙遜且誠懇的期待:「我多麼希望她們能成長在教授您的家庭,讓您將她們撫養成三隻漂亮的孔雀。」聞言之後,我不禁目瞪口呆。

我反問她:「你能確定當孔雀就比當雞好嗎?」我們到動物園去參觀,總期待孔雀開屏,那般五彩繽紛的羽毛確實讓人目眩神移;但是,一旦牠不肯在人們的期待下開屏,小朋友往往拿石子砸牠,所以,孔雀雖然美麗,卻也有不得不開屏的憂愁;反觀小時候家裡養的小雞,常常跟在母雞身後嘰嘰喳喳的跑來跑去;牠們是不是快樂,就像莊子跟惠施的濠梁之辯一樣,「我非『雞』,不知『雞』之樂!」但是,小雞沒有特殊壓力卻是明顯可以看得出來的,牠只要負責努力長大就行了。如此說來,雞跟孔雀相較,也多了怡然自得的優勢。

放下電話前,我告訴那位焦慮的母親:「其實,我們家也沒養出漂亮的孔雀,但可以很驕傲地說,我確實養出了兩隻健康快樂的小雞。」

在某種程度上,這兩位焦慮的母親很能代表今天諸多關心孩童教育的父母,她們相信人生有一個起跑點,這個起跑點或許是孩童接觸學習的時間早晚;或許是家長社經地位的高低;也許是腦力的開發程度。他們凝眸注視在競爭力的培養,唯恐稍一不慎,就要全盤皆輸。

他們有些不肯相信每個孩子的天生稟賦都不相同;有些不願接受孩子學習性向上不符大人期望的事實;有的不耐久候孩子的自然成長。

所以,花大錢購買聽說可以保健的昂貴營養品,盼望孩子增強體力,能在冗長的戰線中持續戰鬥,卻在塑化劑事件裡赫然發現自己正親手餵食孩子毒品;有人早早帶著孩子到宣稱可以及早開發智力的補習班去暖身衝刺,念經、速讀、練記憶、補習…,期望自家孩子可以遙遙領先群倫,殊不知學齡未到,這些提前的灌輸,也許正悄悄在孩子心中埋下厭惡讀書的種籽。

我們就以陳樹菊和陳菊兩位為例,一「樹」之差,社經地位看似懸殊,但默默在市場賣菜的陳樹菊受人尊敬的程度,並不亞於位高權重的陳市長,重要的是,腦袋有沒有用來思考。如何給孩子良好教養,教他們正確的人生觀和進退應對之道才是正道。每個孩子的起跑點都不同,家長心情先放輕鬆,緩步引領,孩子才能正常成長。

「慢慢走,欣賞啊!」阿爾卑斯山路上的這則提醒的標語也許可以提供參考。為了求勝,不顧一切,只銳意競逐遙遠的目標,無異於坐在汽車裡急駛而過,對路旁美景無暇一顧,就像朱光潛說的:這豐富華麗的世界,便成了一個了無生趣的囚牢,這是一件多麼讓人惋惜的事啊!

訂閱:

文章 (Atom)